北洋“修约外交”的台前幕后——民国条约研究会档案探研

近世海通以来,中外关系变化,新增诸多“交涉”之政,“交涉”之学遂而勃兴,同时也产生数量庞大、性质各异的“交涉”相关文献史料。在近代中外关系文献的整理与利用方面,经数代学者辛勤耕耘,积累丰厚,而今人揆时度势,再辟蹊径,犹可追迹前贤,后来居上。由复旦大学中外现代化进程研究中心组织,戴海斌、张晓川执行主编之《近代中外交涉史料丛刊》,继五年前刊行第一辑十种(上海古籍出版社2020年),近日又推出第二辑十种(上海古籍出版社2024年),参与《丛刊》工作的整理者多为国内外活跃在研究第一线的高校青年学者,大家都认为应该本着整理一本,即深入研究一本的态度,在工作取向上表现为整理与研究相结合,每一种资料均附有问题意识明确、论述严谨的研究性导言,这也成为本项文献工作的一大特色。今次择其数种,由整理者自述心得,就各类型文献的特色及其史料价值,予以绍介说明。本文为系列推送的第三篇。

《近代中外交涉史料丛刊》第二辑,上海古籍出版社2024年

在中国外交史上,民国北京政府时期的外交部因实际承担了外交决策的职责,而具有特殊地位。近代中国中央政府层面主管外交的机构,始于1861年成立的总理衙门。不过总理衙门并非专职外交机构,与洋务相关各类事宜多少都在其职权范围之内,权力范围很大,但又只是一临时性、协调性机构,对诸多外交及涉外事务不享有决策权,遑论在很长时间内北洋大臣李鸿章才是中国主持对外交涉的主要官员。根据《辛丑条约》的规定,总理衙门于1901年改组为外务部,位居各部之首,且有了专职人员,但其他方面变化不大。民国北京政府成立后,陆征祥负责主持新设立的外交部,担任外交总长一职,对外交部与驻外使领的关系、地方外事权力等进行改革,基本实现了外交部组织的现代化。根据1912年《中华民国临时约法》规定,总统享有外交权,但要接受国会的监督,有关外交的命令须得到外交总长的副署才能生效。1924年《中华民国约法》的规定亦与《中华民国临时约法》相似。1914年《中华民国约法》、1924年《中华民国临时政府制》、1927年《军政府组织令》规定由国家元首(大总统、临时执政、大元帅)独掌外交权,但实行的时期都很短。在民国北京政府覆灭前十余年的对外关系中,外交部掌握了外交决策的权力。这是因为袁世凯死后,皖系、直系、奉系相互之间及军阀、政治派系内部长期、频繁的斗争,使得北京政府更迭频繁,长期处于不稳定的状态,财政方面更是仰仗于列强控制的海关“关余”,因此历届北京政府均需要得到列强的正式承认或者默认;而段祺瑞、曹锟、吴佩孚、张作霖等军事强人缺乏外交经验,虽然有自己的外交机构或代表与列强联系,但在实际掌握北京政府时,较少干涉外交事务,依靠由专业人士掌控的外交部与列强打交道。得益于这一不正常的政治状态,陆征祥与袁世凯的约定——“外交部应归总长指挥,别人不得干涉”得以维持并真正实践,外交部不仅具有人事上的独立性,还获得外交决策权,致力于通过外交途径维护国家利益,收回国家主权。

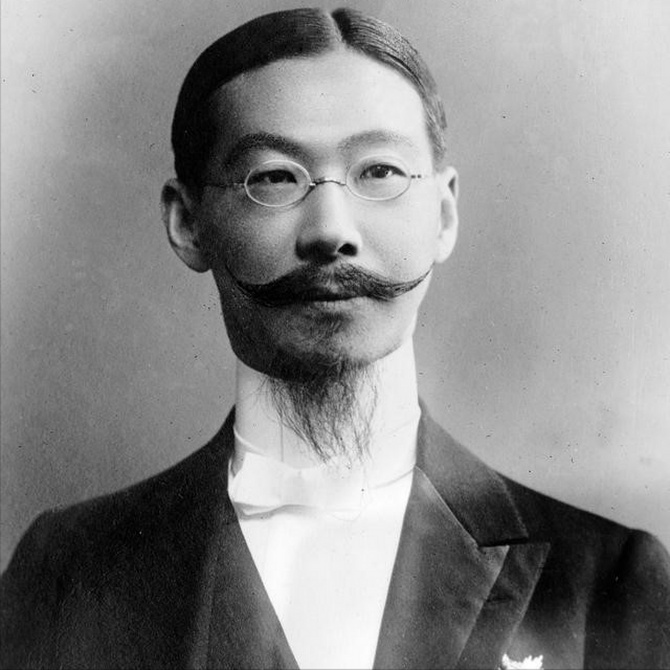

民国北京政府首任外交总长陆征祥

民国北京政府时期外交部的组织除通商司、条约司、政务司等之外,还设立了一系列任务编组性的临时机构,如俄事委员会、条约研究会、和约研究会等,负责处理对俄关系、一战后和约及对日关系等问题。其中1926-1928年的条约研究会更是在北京政府处于总统和国会均不复存在的混乱状态下,承担起外交决策的重责大任,成为当时实质上主持‘修约外交’的外交决策机制。

吴文浩整理:《民国条约研究会会议录》,上海古籍出版社2024年

一、条约研究会的职责

自签订《南京条约》之后,清政府对条约的认知与观念,经历了从“要盟不信”到“以为信据”、从“怀柔远人”到“以求两益”、从“未便参阅”国际法到“奉为圭臬”、从“一劳永逸”的所谓“万年和约”到“预筹修约”的转变。20世纪初年,清政府与英、美、日等国进行了修订商约的交涉,并注重改革内政,研究条约,以为修约创造条件。民国政府延续了清末以来的思路与政策,利用各种机会,订立平等新约,先后在巴黎和会与华盛顿会议上,公开向列强提出取消不平等条约束缚、恢复中国国家完整主权的请求,然而未得到列强的切实、积极回应。五卅惨案前后,国内兴起反对不平等条约的运动,如国共合作,提出废除不平等条约,使废约成为国民革命运动的重要旗帜。当时的北京政府虽然已经极度虚弱,但仍能以民意为后盾,在外交方面进行了出色的工作,于1925年6月24日向列强提出修约照会,要求列强落实华盛顿会议的承诺,进而满足中方的修约要求。列强经过磋商,终于同意考虑中方的诉求,根据华盛顿会议的决议,召集关税会议与调查治外法权委员会会议,以寻求解决关税与治外法权问题的办法。然而,中国仍然没能通过这两次多边外交途径实现目标,于是自1926年2月起,北京政府决定转而采取与各国分别进行双边交涉的路径,实行“到期修约”的方针,以情势变迁之国际法原则为依据,根据条约届期修订的先后顺序,分别向各国提出修约要求。

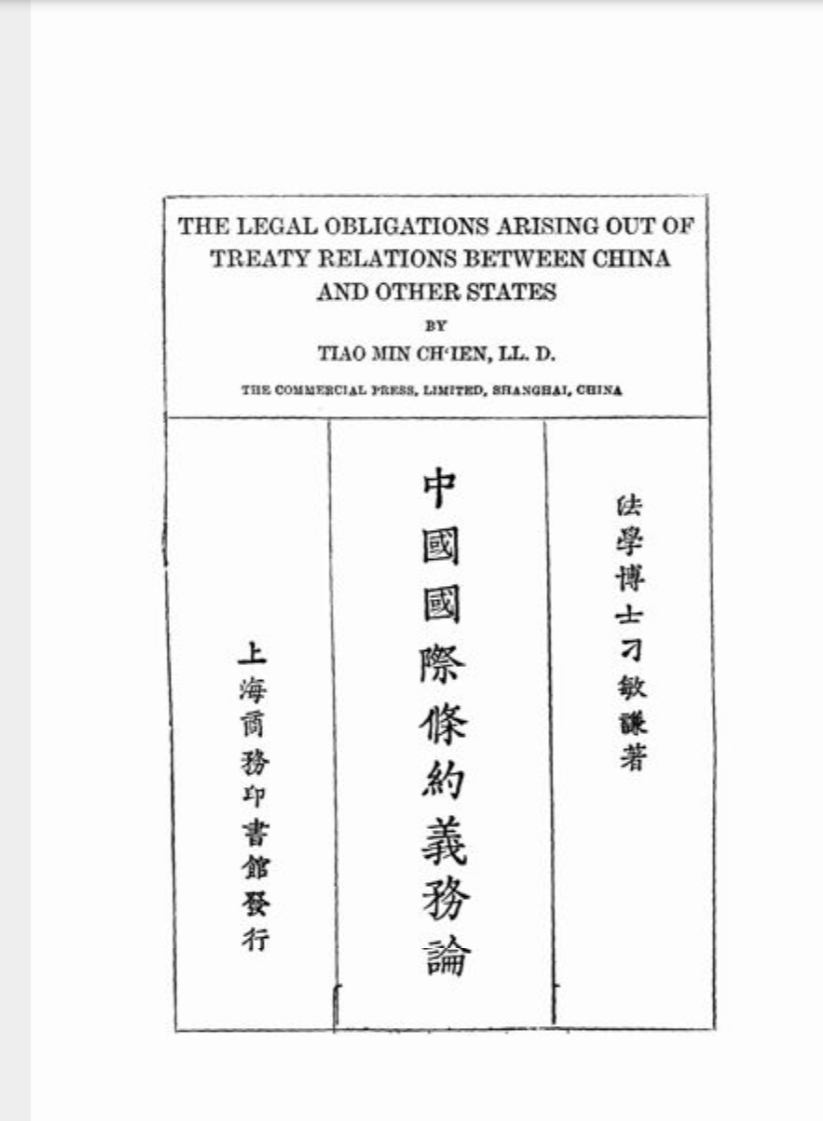

刁敏谦著《中国国条约义务论》是有关不平等条约的重要论著

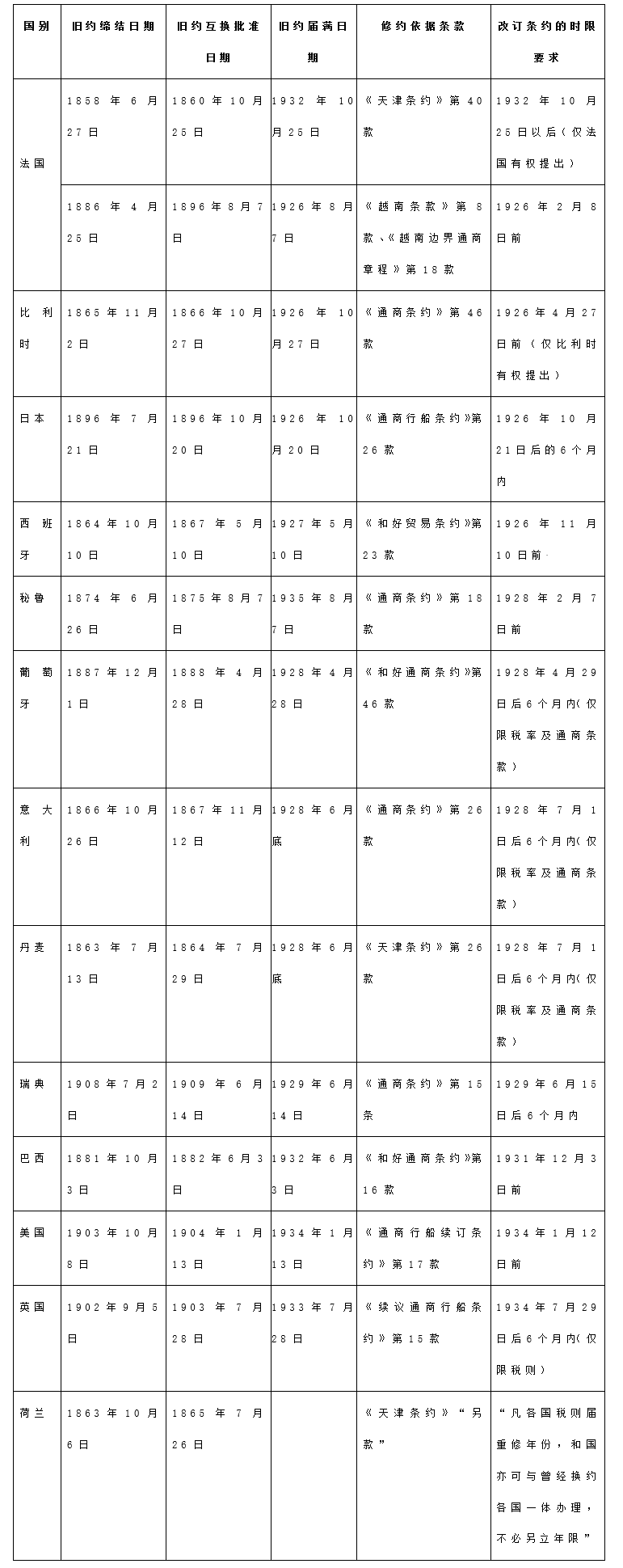

当时与中国订立有不平等条约的有十余个国家,其中部分条约到期情况如下表:

中外旧约到期改订情况

北京政府外交部自1926年底起,与比利时、西班牙、日本、法国等国分别就修订不平等旧约问题展开磋商,明确宣布相关条约为不平等条约,并废除了与比利时、西班牙的旧约,在近现代中外关系史上留下了浓墨重彩的一笔。

在到期修约的一系列行动背后,起到谋划、决策作用的是条约研究会。为了更好推动修约外交,时任北京政府国务院总理兼外交总长、摄行大总统职权的著名外交家顾维钧认为,取消不平等条约对中国主权的束缚,是中国举国一致的愿望与要求,“惟国民方面与政府主张虽属一致,而进行不必同途,在国民不妨极鼓吹之能事,而政府则必求事实之可行,与其以废约为名,或反引列强之协以谋我,不如从根本改订条约之事实,将旧约之有损国权者,逐一修改,尤为切实易行,泯去痕迹”。为探索、研究“事实之可行”途径,顾维钧主持设立条约研究会,“专为研究现行条约及筹议改订新约各事项,并将改定章程,以部令公布,用策进行”。条约研究会虽名为研究会,但由于主持其事者为北洋时期最杰出的外交家顾维钧,且顾氏在此期间长期担任外交总长,参会人员也囊括了这一时期北京政府大多数外交精英,又由条约司长钱泰担任事务主任,讨论所得即交外交部执行,故实际上分享甚至可以说承担了修约决策的重担。

顾维钧

顾维钧博士论文《外人在华之地位》

1926年11月9日,条约研究会于外交部大楼开成立会议,除了因政局剧变,曾两次各休会一两个月外,大多数时间内保持了一周一次的会议频率。

条约研究会处理的首个重大问题,是应对废除中比旧约的后续事宜。1926年11月6日,北京政府以大总统令宣布废止中比旧约,并欲从速订立以平等及互相尊重领土主权为基础的新约。废止中比旧约在中国近代外交史上具有里程碑意义,是中国政府首次在面对另一缔约国公开、正式反对的情况下,宣布彻底废除旧的不平等条约,表明中国政府决心行动起来,彻底摆脱不平等条约的束缚。外交系元老颜惠庆称赞北京政府此举正当其时,北京政府在国内政治上的对手、正在领导北伐战争的蒋介石亦称赞顾维钧此举,并称废除中比旧约是废除其他不平等条约的先声。在发布大总统令的同一日,北京政府发表公开宣言,声明:“自近百年来,中国受压迫而订立不平等条约,于中外人民之间造成歧异不同之待遇,至今日实为对于各国种种不满及轇轕之原因”,指出不平等条约不符合《国际联盟盟约》及洛迦诺会议的精神,宣布北京政府将努力修订不平等条约,订立平等新约。有学者指出,这份宣言反复强调不平等条约的概念, 是中国在国家实践中首次使用不平等条约概念,在世界范围内也是破天荒的第一次。

比利时政府迅速做出回应,收回了此前有关与其他国家在治外法权问题上采取同一立场的声明,决定向设在海牙的常设国际法院(Permanent Court of International Justice,当时中文亦常称之为“国际法庭”)提起诉讼,要求常设国际法院对中比旧约第46条(该条明确指出修约提议权属于比利时)进行解释,还希望中国能一起向该法院提起公断请求;在该法院裁决结果出炉前,比利时坚持只有其本国有权提议修约,拒绝承认中国政府的废约权。面对这一情况,条约研究会在1926年11月9日的成立大会上,就是否接受常设国际法院的判决,抑或以该问题属于政治问题而非单纯法律问题转而向国际联盟大会提出,两种方案进行讨论;在后续的会议中,还就是否应诉、过渡时期对待比利时侨民及利益的办法等问题,进行过多次讨论,讨论结果均交由外交部执行。

条约研究会还深入讨论了中日、中西、中法等不平等旧约及新约牵涉的诸多问题,揭示了北京政府修约所面临的困境。以中法修约问题的讨论为例,1927年3月10日,条约研究会第17次常会讨论条约司所拟《中法边界通商条约草案》。该草案第2条为通商口岸及法国领事待遇问题,曾任驻古巴公使的刁作谦认为既然旧约作废,则中国有权禁止法国人及法属殖民地人到原通商口岸通商,如果法国要求继续通商的话,中国“自可要求取消该处领事裁判权,以为交换条件”,顾维钧及钱泰认为法国在华治外法权系基于1858年中法《天津条约》,因此应暂时不在草案中提及治外法权问题。北京政府内著名法律专家王宠惠基本赞成刁作谦的意见,而外交系另一重要成员罗文干则认为将通商与治外法权问题联系起来,存在事实上的困难,因西南各省交通不便,云南、广西、广东等地民众及商品需要借道越南然后走海路抵达沿海其他地区,反之亦然,如果中越停止通商,对国内民众及经济不利,因此他和顾维钧都倾向于在与法国协商解决治外法权问题之前,维持该地区法国领事的待遇,承认其执行治外法权的权力。王宠惠与刁作谦还是倾向于在交涉中提及治外法权在三省的存废问题,刁氏还以为可以抓住到期修约的机会,进行废除治外法权的尝试,以谋求国内舆论的好感,但罗文干及钱泰担心影响在越侨民利益,而且法国可能反客为主,趁机谋夺内地杂居权,故表示反对。

这次会议的讨论充分显现了中方在中法交涉中困境的原因。据北京政府的了解,越南华侨达六七十万人,享有部分与西方人不同的权利,如在诉讼上,因中、越习俗相近,故华侨被与越南人同等看待。在土地所有权、内河航行权、投标、渔业等方面华侨亦与越南人享有同等权益。华侨希望能继续维持原有权利,同时取消法属印度支那政府在税收等方面的歧视性待遇。如果贸然断绝与法属越南的关系,将严重冲击到华侨利益。在中法交涉中,“最感困难者,为彼方实有所挟制而无恐,盖我若拒绝订约,于彼方毫无损失,反是我国侨民即首受影响”,尽管旧约中有关华侨待遇的规定并未在越南落实,但法国草案却只同意废除旧约,没有明确保障华侨利益,北京政府担心“在旧约既废、新约未成时期以内”,华侨将完全失去条约保障。

法国不担心谈判破裂后旧约作废,中方反而不敢贸然废约,“我若与法国取同一毅然决然之态度,则侨民、货物将两受影响,至于法国至多不过不能继续享有减税权利,盖此事彼实有恃无恐,而我则毫无对付之方也。……我若取毅然决然态度,则在印度支那之侨民、货物将两失其保障,法国对于我国旅居印度支那之侨民及运往该处之货物将更订立种种苛刻之条件”。在北京政府外交精英看来,废除中法《越南边界通商章程》对中国是弊多利少。同时顾维钧等人也担心自护国战争后长期游离于北京政府之外的云南地方政府,不会与北京政府采取同样的政策。与奉系关系密切的王荫泰批评高唱废除旧约舆论的华侨,根本不了解废约后华侨将首当其冲,“中法条约我国所处地位正与中比条约比国所处地位成一正比例,去年比国态度初时非不异常强硬,然卒因本国侨民利害关系,终归屈服”。如果无法达成中方所希望的新约,贸然取消旧约,“适所以害己利人”,而中方唯一可以反制的手段,“不过取消边关减税办法,至多仅能使法人每年受数万元之损失已耳”,因此中方宁愿一再延长旧约效力,以免“我国侨民将益失其依赖,于我殊为不利”。

对于中国在中法修约交涉中的作为,研究北洋外交史的著名学者唐启华有深刻分析:“中外旧约并非全属‘不平等条约’,废止旧约对中国不一定有利。中法修约与中比修约正好相反,北京可藉比国侨民在华利益对比利时施压,迫使比国让步;但华侨在印支利益巨大,北京政府全无筹码迫使法国让步。加以比利时兵力不强,法国则大可对华强硬,致使北京政府对待两国态度,差距颇大。”条约研究会的讨论充分体现了这一点。北洋修约外交中的退让、妥协非可单纯归咎于弱国外交之软弱无能,实有对国家及民众利益的深切筹谋。

唐启华:《被“废除不平等条约”遮蔽的北洋修约史(1912-1928)》(修订本),社会科学文献出版社 2019年

条约研究会讨论还费诸多精力研究、讨论治外法权、关税协定权、内河航行权、片面最惠国待遇等具体特权。以治外法权问题为例,王宠惠与罗文干应顾维钧的要求,合作起草了一份有关治外法权的说帖,供条约研究会讨论。该说帖首先说明了废除治外法权的必要性,“外国领事裁判权行于国内,与国家不能相容”,日本、暹罗(今泰国)、土耳其、阿富汗等国也先后废除了治外法权,“独我以亚洲最大之邦,依然有领事裁判权之存在,致贻半主权国之诮,可耻实甚”,接着分析了交涉方法、让与的利益、解决步骤等具体问题。他们探讨了集体交涉或分别交涉两种办法的利弊,“与各国同时和议”,如列强接受中国的要求,“可免分别交涉之烦”,能较快地解决法权问题,但由于各国意见并不完全一致,“甲国认某项条件下可以放弃其领事裁判权,乙国或犹以为未足,互相牵制,交涉上不免发生困难”;“分国单独交涉”,是外交部对比、法、日等国采取的方针,“果能因应得宜,可免各国协以谋我之弊”;这两种方法均有成功的先例,前者如土耳其,后者如日本,“该二国交涉之方法不同,而结果均能达收回法权之目的,我国究以采用何种方法为宜,似应观察国际情形,随宜应付,免贻刻舟胶柱之讥”。在列强放弃治外法权的交换条件问题上,他们认为“于情于势”,中国都需要在“关系国在中国各处得依照国籍[际]普通习惯及公平之标准,以享受居住与通商之自由及私法之权利”等问题上做出让步,主要的即土地所有权及内地杂居权。至于土地所有权问题,他们意识到就一般原则而言,经济发达国家,自可准许外人该项权利,对于经济落后国家,准许该项权利,将使“土地尽入外人之手,喧宾夺主,为害不可胜言”;就实际情形而言,他们还担心日本将趁机在中国东北及西北攫取大片土地,而且日本在废除治外法权时并未给予外国人土地所有权,所以“吾国此时不能允许外人享有似不待言”。他们认为内地杂居同样是把双刃剑,一方面可以促进中国经济的发展,另一方面也可能会压迫较为孱弱的中国民族经济,“欲获其利益而减少其弊害,则外人欲在内地杂居,在势虽难固拒”,建议将内地杂居的区域限制在沿海、沿江及铁路沿线等交通便利的城镇,并同时要求废除租界、铁路附属地及使馆界,禁止外人在内河的航行权。至于解决法权问题的步骤,他们设想了三种方法,一是“分区逐渐收回”,先收回外国人较多的通商繁盛地区的管辖权,然后逐渐收回内地的管辖权;二是“分事项逐渐收回”,即不分地区,先收回某类案件管辖权,后收回其他种类案件的管辖权;三是“附条件收回”,即“商定应履行之条件,俟该条件实施后即将领事裁判权及其他一切治外法权全部撤销,并无分区分期之限制”,日本采取的就是这种做法,“除附期限外,于法院审判案件并不附他项条件,吾国似当仿照办理”。条约研究会对这份说帖进行了详细的讨论,确定了北京政府末期处理法权问题的基本政策。

二、条约研究会的人员与经费

条约研究会由顾维钧自任会长,成员包括王宠惠副会长,罗文干、王荫泰、刁作谦、戴陈霖、刘崇杰、王继曾等会员,外交部条约司司长钱泰担任事务主任,后续还聘请了张东荪、严鹤龄、汤尔和、胡惟德等人担任顾问或高级顾问。自1926年11月18日,至1928年5月3日,条约研究会共举行了48次常会,基本均由顾维钧主持。

1927年4月7日,因与张作霖的安国军外交处在接收天津英租界及搜查苏联驻华大使馆问题上发生冲突,顾维钧内阁总辞,但被张作霖慰留。6月16日,顾维钧正式辞职,外交总长一职由次长王荫泰代理。北京政府随即改组成以张作霖为大元帅的军政府,由潘复任总理,王荫泰任外交总长,安国军外交处处长吴晋任外交次长。顾维钧虽留在北京,但未在军政府中任实职。条约研究会受此次政府大改组的冲击,自6月10日第27次会议后,休会一个半月,至7月29日才重新开会。条约研究会也就此改组,顾维钧继续担任条约研究会会长,由王荫泰接替南下的王宠惠任副会长,并加入了吴晋、内务总长沈瑞麟、司法总长姚震等人。1927年底,因王荫泰坚辞外交总长一职,条约研究会再次休会近三个月,在确定由罗文干担任外交总长后才复会。在这期间,顾维钧的地位似乎受到冲击,北京政坛有以唐绍仪、孙宝琦、颜惠庆等外交元老主持条约研究会的传言,但终究还是由顾维钧继续主持其事。

条约研究会副会长王宠惠,是耶鲁大学法学博士,曾任民国南京临时政府外交总长,北京政府大理院院长、司法总长、国务总理等要职,还曾担任修订法律馆总裁、司法官惩戒委员会委员长、海牙国际法院候补法官,代表中国参加过华盛顿会议、调查治外法权委员会会议,是民国时期外交界、法律界的重要人物,对治外法权问题有较深入研究。

王宠惠

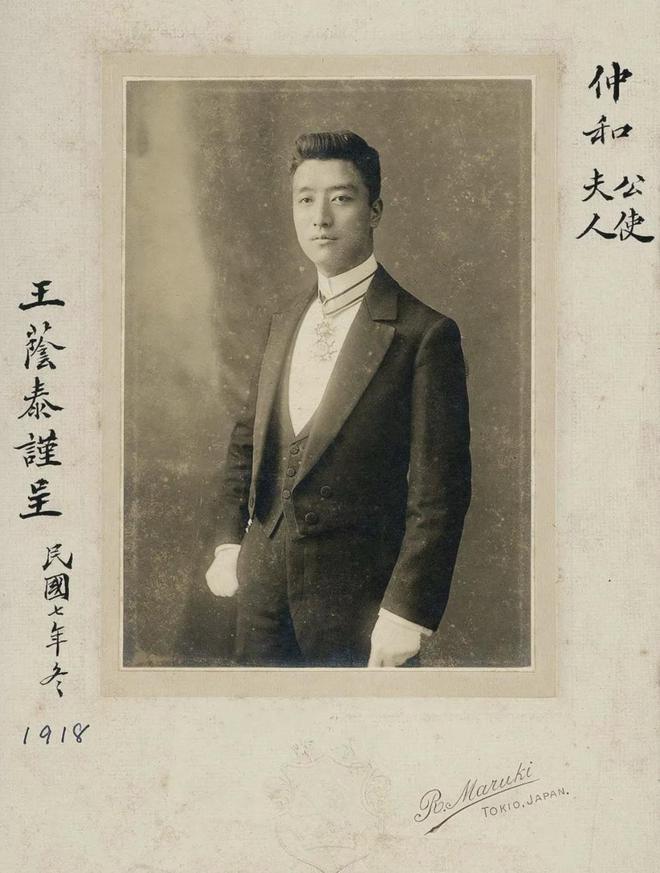

顾维钧之外,短暂主持过条约研究会的是王荫泰。王荫泰,毕业于德国柏林大学法科,曾任张作霖顾问、外交次长,后来担任外交总长。1927年8月26日第31次常会,至1927年10月14日第35次常会,因顾维钧辞职离京或为其他事务缠身,由王荫泰主持条约研究会的讨论。

罗文干,曾在牛津大学学习法律,担任过北京政府检察总长、修订法律馆副总裁、大理院副院长、司法次长、财政总长、司法总长等职,是北京政府末任外交总长,同样属于外交系、法律界重要人物,对治外法权问题有较深入研究。

沈瑞麟,清末举人,历任驻比利时使馆随员、驻德使馆二等参赞、驻奥匈公使,1922年后长期担任外交次长,后出任外交总长、内务总长。

姚震,曾留学于日本,历任清政府大理院推事、安福国会议员、法制院院长、司法部总长、大理院院长等职。

吴晋,曾留学于法国,担任过巴黎和会中国代表团秘书、安国军总司令部外交处长、外交次长兼情报局局长等职。

以上诸人均属于北京政府的高级官员,外交系统中层参与条约研究会的则有刁作谦、戴陈霖、刘崇杰、王继曾、钱泰、严鹤龄等人,他们大都有过驻外公使或者参加华盛顿会议的经历。

刁作谦,剑桥大学法学博士,历任驻英使馆一等秘书、参赞,外交部秘书、参事,外交官典试委员、驻古巴公使等,华盛顿会议时任中国代表团秘书长。

戴陈霖,早年就学于上海方言馆、北京同文馆,后历任驻法使馆翻译、二等书记官、驻西班牙及葡萄牙使馆代办、外交部参事、驻西班牙兼驻葡萄牙公使、驻瑞典兼挪威、丹麦公使等职。

刘崇杰,毕业于早稻田大学,曾任驻日公使馆参赞、驻横滨领事、国务院参议、外交部参事、驻西班牙公使等职。

王继曾,毕业于巴黎政法大学,曾任外务部主事、外交部佥事、政务司司长、驻墨西哥公使等职。

钱泰,巴黎大学法学博士,历任北京政府战时国际事务委员会委员、外交部参事、华盛顿会议中国代表团专门委员等职,1921-1928年之后一直担任外交部条约司司长,深受顾维钧信任。

严鹤龄,哥伦比亚大学哲学博士,历任外交部秘书、参事、巴黎和会中国代表团专门委员、华盛顿会议中国代表团顾问、农商次长等职。

就求学及工作经历而言,参与条约研究会的人员均有较为丰富的外交经验或是法律素养,能够在修约问题上发挥所长。此外,条约研究会在讨论某专项问题时,还会邀请相关人员参加,发表意见。

罗文干

王荫泰

北洋末期政务费用,依赖关余及以关税等作担保之债务。北京政府国务会议通过的条约研究会经费是每个月3000元,但实际上是每个月由关余项下支付2000元。1927年3月10日,外交部向国务会议提出追加条约研究会经费至8000元,统由关税项下拨付,以满足条约研究会延聘人员、对外接洽等方面的开支。3月16日,国务会议决定由关余项下拨付7000元,但财政部实际拨付者仍只有2000元。7月19日,国务会议决定每月拨付3500元,另外3500元借给外交部支付使领馆经费。后来,因总税务司对增加拨付经费的截止时间有不同理解,致使条约研究会的经费收入一度出现问题。经费支出方面,很大一部分是支付给委员、顾问等人的车马费、津贴,大体是300元、150元不等。

从条约研究会的人员构成及经费支出情况,似可窥见顾维钧与所谓“外交系”其他人物的关系。

外交系并非一个具有明确组织、固定成员、共同利益与政治目标的政治派系,而是指巴黎和会之后,在北京政府内具有相当声望的一批出身于外交官的政府高官,主要包括颜惠庆、顾维钧、王宠惠、王正廷等人。

条约研究会公布的副会长为颜惠庆,但颜惠庆并未参与研究会的活动。在顾维钧准备组织条约研究会时,就向颜惠庆发出担任副会长的邀请,颜惠庆“借口自己要出国而婉辞了”,似是因颜惠庆当时对顾维钧颇有意见,故即便北京政府公布颜惠庆为副会长,他也没有参加过条约研究会的会议。

颜惠庆拒绝担任副会长后,顾维钧请王宠惠担任条约研究会副会长,王宠惠也确实提供了诸多重要意见。南京国民政府成立后,北京政府外交部官员投效南方者日众,其中最重要的人物就是王宠惠。王宠惠于1927年4月脱离了北京政府,南下出任南京国民政府司法部部长,但是直到1928年3月,条约研究会仍在向王宠惠支付津贴。

王正廷不在条约研究会人员名单之中倒属正常,因他与顾维钧长期不睦,又与冯玉祥关系密切,在张作霖成为北京政府的实际掌控者之后,自然难以在北京政府立足,也就不可能加入条约研究会。

颜惠庆

三、条约研究会档案的概况与价值

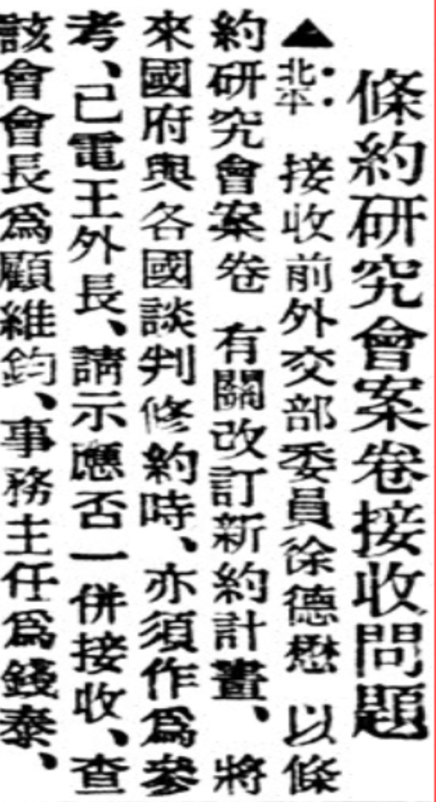

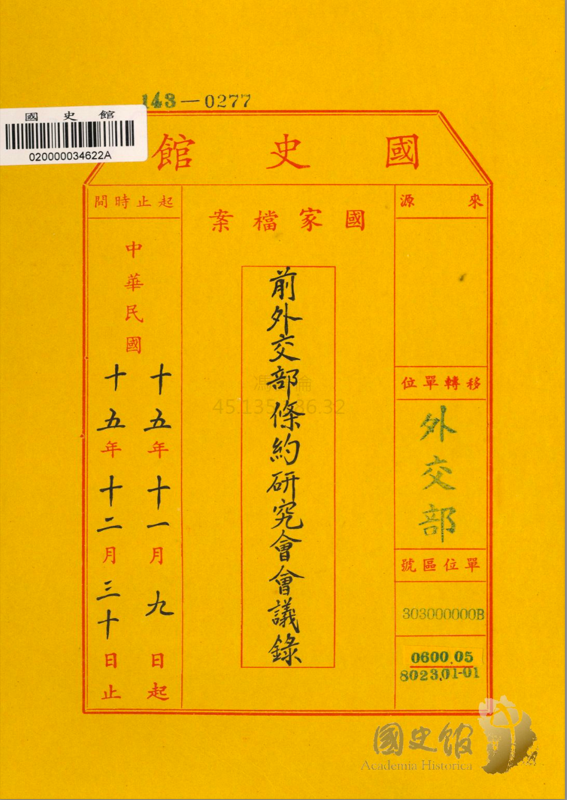

条约研究会档案现存于中国台北“国史馆”,而非保存了较多北洋外交档案的台北“中研院”近代史研究所档案馆,或南京中国第二历史档案馆。这是因为南京国民政府取得全国政权后,继续推行改订新约,需要参考北洋政府的相关资料,故在接收北洋外交档案时,接收委员徐德懋“以条约研究会案卷,有关改订新约计划,将来国府与各国谈判修约时,亦须作为参考”,故致电外交部长王正廷,请示是否一并接收该会档案。王正廷接纳了徐德懋的意见,该批档案被带往南京。随后几经波折,该批档案最终入藏“国史馆”,以“前外交部条约研究会”档案的名称,被包括在国民政府外交部档案中。

《条约研究会案卷接收问题》,《新闻报》1928年6月27日第3版

“国史馆”藏的这批档案共包括4部分,主体是“前外交部条约研究会会议录”,共11卷,其中020-990600-0126卷是条约研究会成立大会至第6次常会的会议记录,020-990600-0127卷是条约研究会第7至12次常会的会议记录,020-990600-0128卷是条约研究会第13至18次常会的会议记录,020-990600-0129卷是条约研究会第19至23次常会的会议记录,020-990600-0130卷是条约研究会第24至27次常会的会议记录,020-990600-0131卷是条约研究会第28至31次常会的会议记录,020-990600-0132卷是条约研究会第32至35次常会的会议记录,020-990600-0133卷是条约研究会第36至38次常会的会议记录,020-990600-0134卷是条约研究会第39至42次常会的会议记录,020-990600-0135卷是条约研究会第43至46次常会的会议记录,020-990600-0136卷是条约研究会第47至48次常会的会议记录。另外,020-990300-0026卷是“前外交部条约研究会人员任用”,收录了该会部分顾问、办事人员的聘用函;020-990200-0001卷是“前外交部条约研究会经费”,收录了该会月度经费的收入情况,以及支付给部分人员的津贴与夫马费的情况;020-990600-0137卷是“前外交部条约研究会开会通知”,收录了每次开会开会通知及会议讨论主题的情况。

“前外交部条约研究会会议录”档案封面

笔者管见所及,条约研究会档案的学术价值,至少包括以下几方面:

(1)有助于学界加深对北洋时期外交制度史的研究。通常认为,北洋时期的外交部享有外交决策权,但同时北洋政府成立了诸多临时性的外交方面的委员会、研究会之类的组织,这些组织与外交部的关系呈现怎样的状态呢?就条约研究会而言,时任外交总长的王荫泰曾声称,关于修约问题的政策与行动,皆取决于条约研究会,而非其个人所人决断,故条约研究会似可被列入北洋时期的外交决策机构;然而,在少数几次王荫泰缺席的情况下,主持会议的顾维钧也明确表示,当次会议只能交换意见,不便做出决定,则条约研究会似乎又是个偏向于无法独立做决策的机构,其与外交部的关系实态还有待探究。

(2)有助于学界加深对近现代中外条约关系的研究。条约研究会讨论的范围既包括了如何应对中比、中西、中日、中法、中墨等旧约的修订工作,还涉及到对关税、法权、航权、最惠国等问题的认识,特别是其中关于取消治外法权与开放内地等问题的讨论,揭示了中外条约关系对中国社会的深刻与复杂影响。

(3)有助于学界推进近代中国外交思想史的研究。条约研究会做出相关决策时反复讨论的诸问题,如对治外法权与开放内地关系,如对最惠国待遇条款的发展趋势,如对修约与华侨利益的筹谋,等等,均反映了当时的外交精英对相关问题的认识,为推动近代中国外交思想史这一相对薄弱领域的研究,提供了重要的材料。

学界此前已经注意到了这批资料。唐启华的经典著作《被“废除不平等条约”遮蔽的北洋修约史(1912-1928)》就运用了条约研究会的档案。复旦大学卜凤坤的博士毕业论文《北洋政府条约研究会修约研究》更是主要利用这批史料,并对条约研究会进行了较为深入的研究。笔者在研究民国时期中外治外法权交涉过程中注意到了这批史料,并受惠于唐启华老师,较早接触到这批史料,并在整理博士毕业论文相关史料过程中,完成了这批资料的整理工作。幸得戴海斌、张晓川等先生支持、复旦大学中外现代化进程研究中心资助,得以将该批资料纳入中外交涉史料丛刊出版,就教于学林,实乃幸事,谨致谢忱。