柳向春:关于美国国会图书馆所藏《全芳备祖》的一些故事

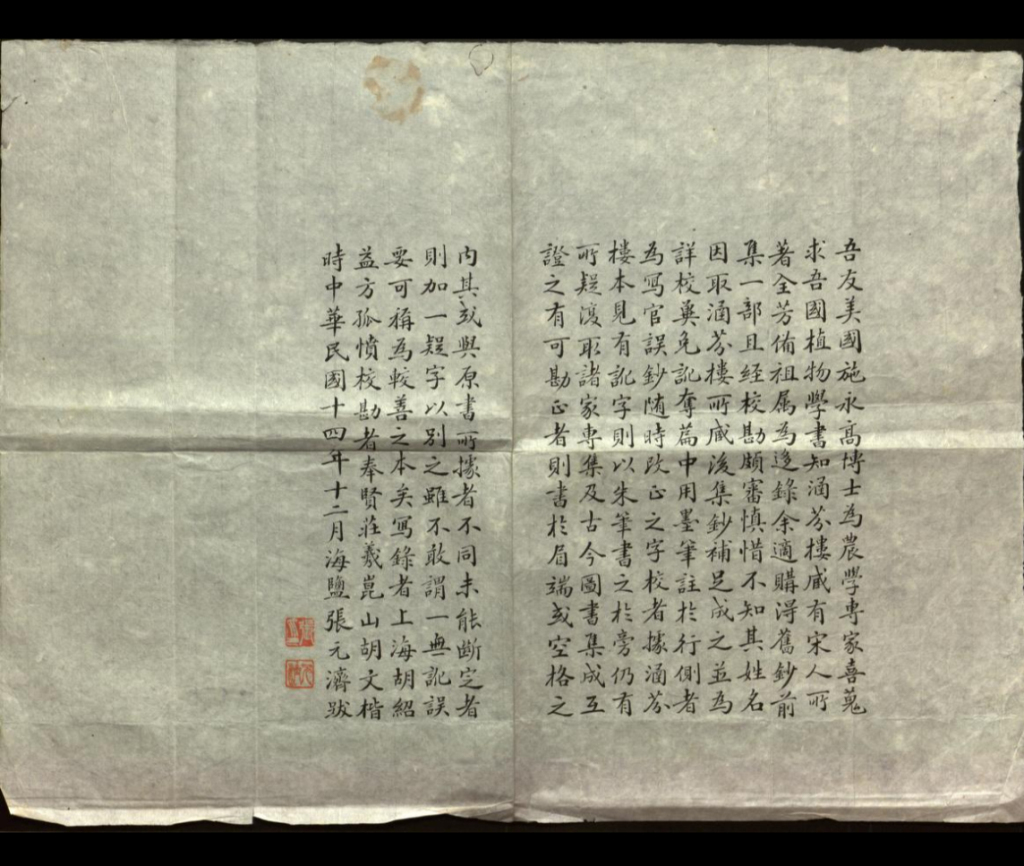

前一段时间,承张人凤先生见示其祖父张元济先生《抄本全芳备祖跋》手迹照片,跋文言:“吾友美国施永高博士为农学专家,喜搜求吾国植物学书。知涵芬楼藏有宋人所著《全芳备祖》,属为迻录。余适购得旧抄《前集》一部,且经校勘,颇审慎,惜不知其姓名。因取涵芬楼所藏《后集》抄补足成之,并为详校,冀免讹夺。篇中用墨笔注于行侧者,为写官误抄随时改正之字。校者据涵芬楼本见有讹字,则以朱笔书之于旁。仍有所疑,复取诸家专集及《古今图书集成》互证之,有可勘正者,则书于眉端或空格之内。其或与原书所据者不同,未能断定者,则加一‘疑’字以别之。虽不敢谓一无讹误,要可称为较善之本矣。写录者,上海胡绍益、方孤愤,校勘者奉贤庄羲、昆山胡文楷。时中华民国十四年十二月,海盐张元济跋。”下钤“张印”“元济”白朱文连珠印。

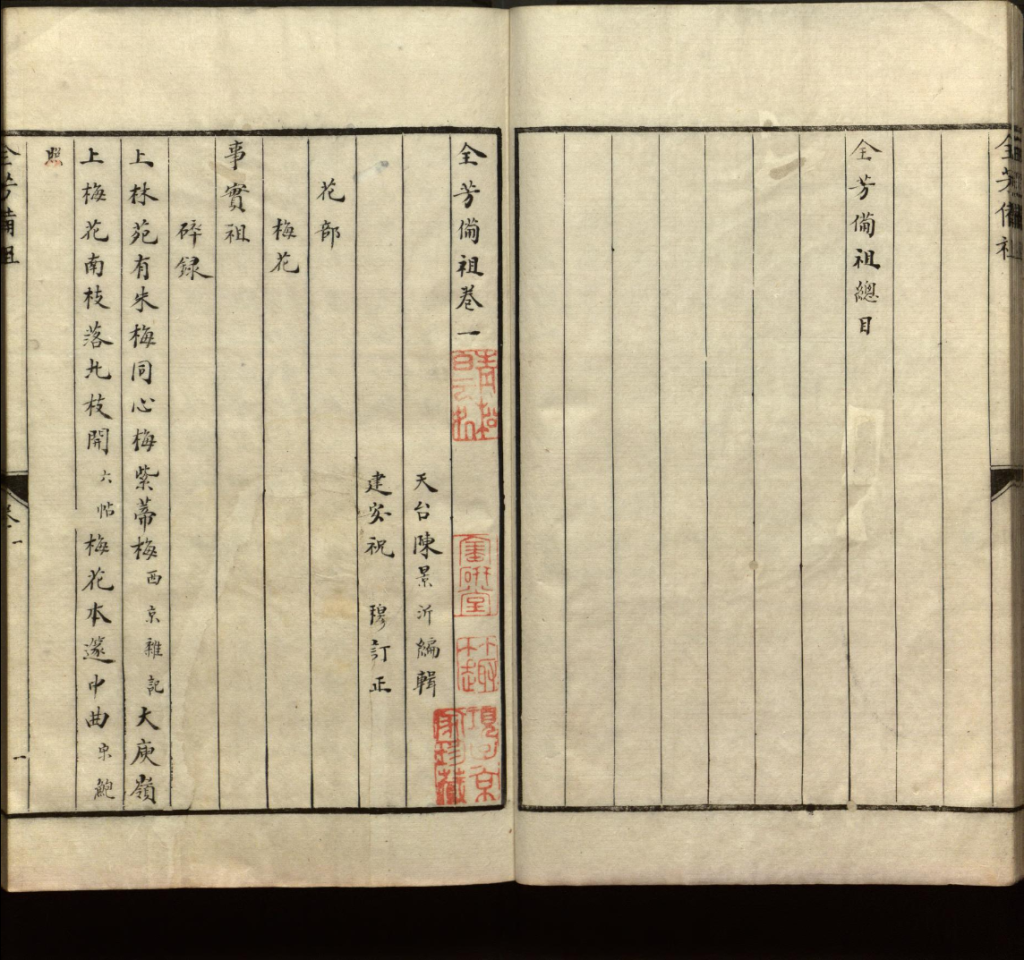

美国国会图书馆藏《后集》

跋文中提到的施永高(Walter T. Swingle,1871-1952),中文名又作施永格,是美国农林学家。1918年作为美国国会图书馆代表到中国各省采访地方志,回国之后,仍然继续此项工作。承国家图书馆雷强博士检示,吴文津在《美国东亚图书馆发展史及其他》记述道:“施永格非常钦慕中国文化,对中国的典籍有很大的兴趣。在1917到1927年这十年间,他曾去中国三次,为国会图书馆收集中文典籍文献,其数量达到68000册之多,其中多善本书、地方志、丛书以及很多国会图书馆在经史子集方面缺乏的古籍。”

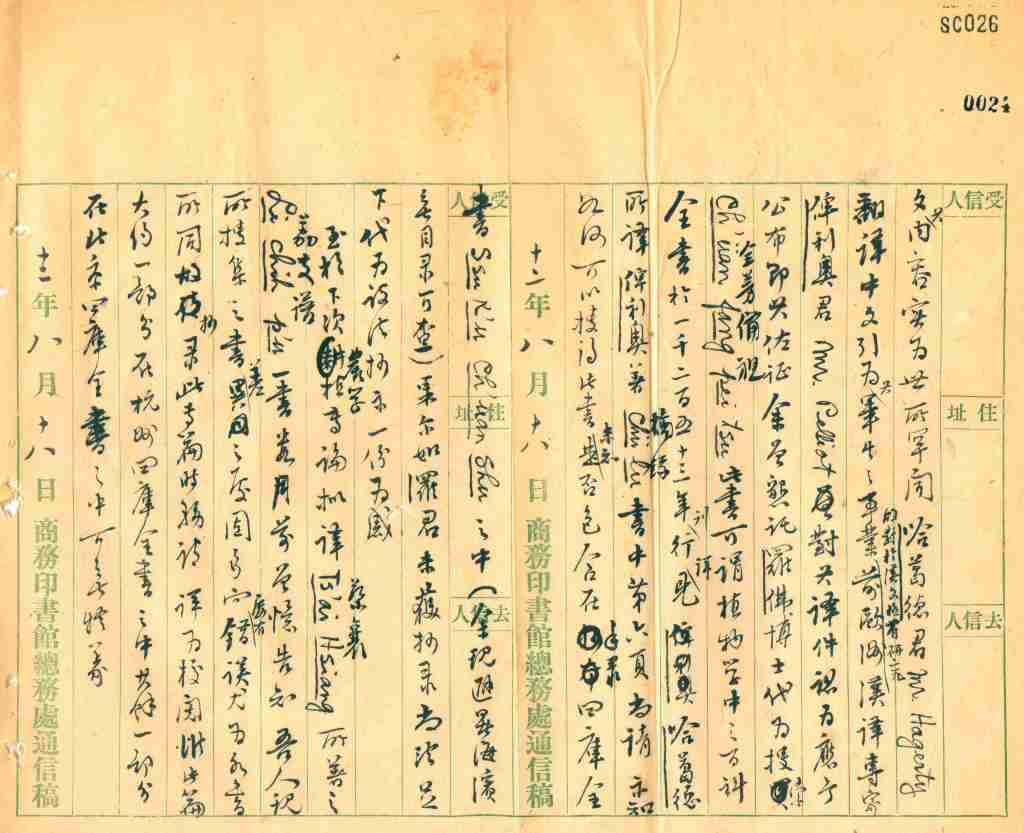

至于张元济帮助施永高购置《全芳备祖》的起源,则可见于彭晓亮所编新书《访书:上海市档案馆藏张元济海内外往来函札》(上海远东出版社,2025年)之中,其中存有1923年8月18日施永高致张元济函,云:“罗佛博士Dr. B. Laufer为吾国研究华文之最佳者,现方游历中国,想已与君晤面。余之希望中实引罗博士为中国及中国人之良友,盖使吾国人能知过去中国文学之美,罗氏实其人也。彼将向君提议为国会图书馆采办各种华文书籍,就中以福建省之志书尤为需要,盖罗氏适将旅行其地之故。至其他书籍尚未搜集者,自亦当购置也。倘使足下许罗氏就贵各分馆尤以闽省为最,采购价值墨洋一千元以内之书籍,无任感激,且自信此举必可设法得国会图书馆员之赞助也……余曾恳托罗佛博士代为搜索《全芳备祖》Chuanfangpei tsu,此书可谓植物学中之百科全书,于一千二百五十三年刊行,详见哈葛德所译俾利奥著《橘录》Chu l 书中第六页,尚请示知如何可以搜得此书,未知是否包含在手录《四库全书》SzuKuChuanShu之中(余现避暑海滨,无目录可查)。果尔如罗君未获抄录,尚望足下代为设法抄示一份为感。”信中的罗佛博士,实际上就是我们熟知的大名鼎鼎的劳佛尔,罗佛是他的自用中文名,他当时也在中国游历,并曾选购不少中国典籍。

上海市档案馆藏施永高致张元济函

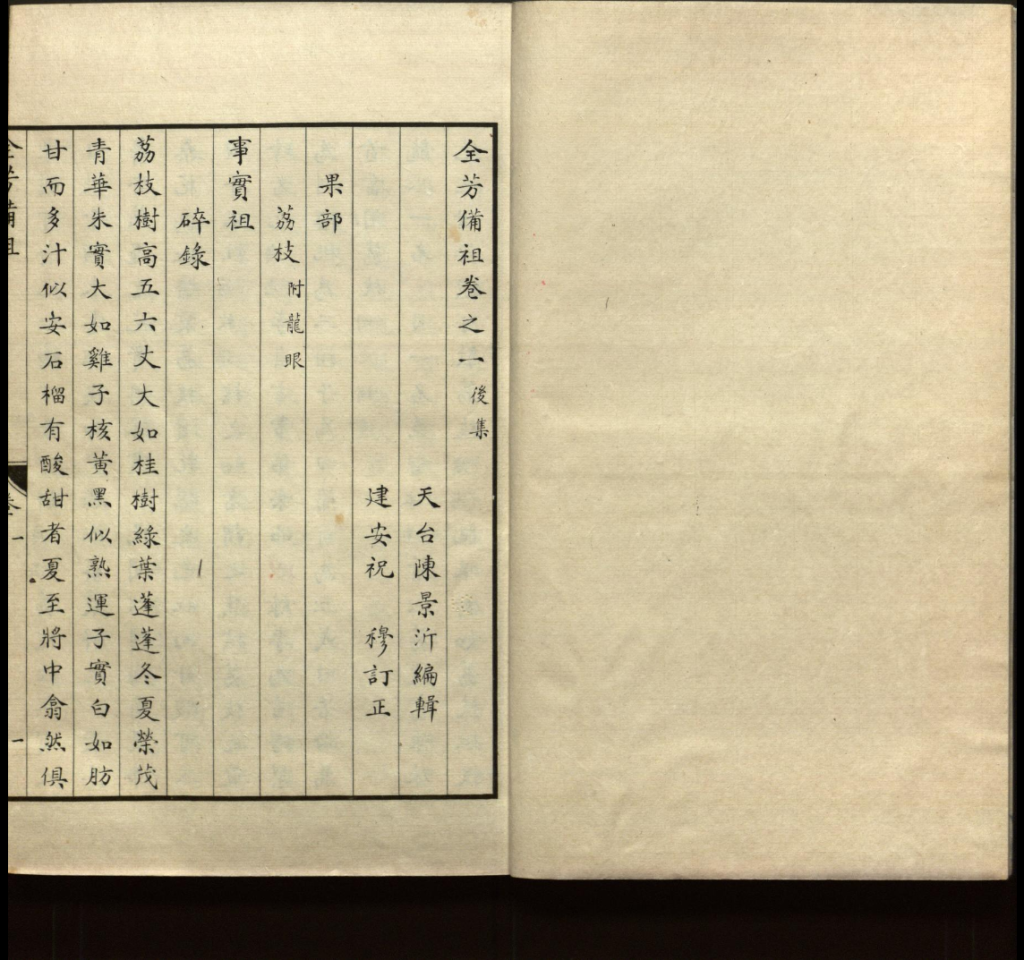

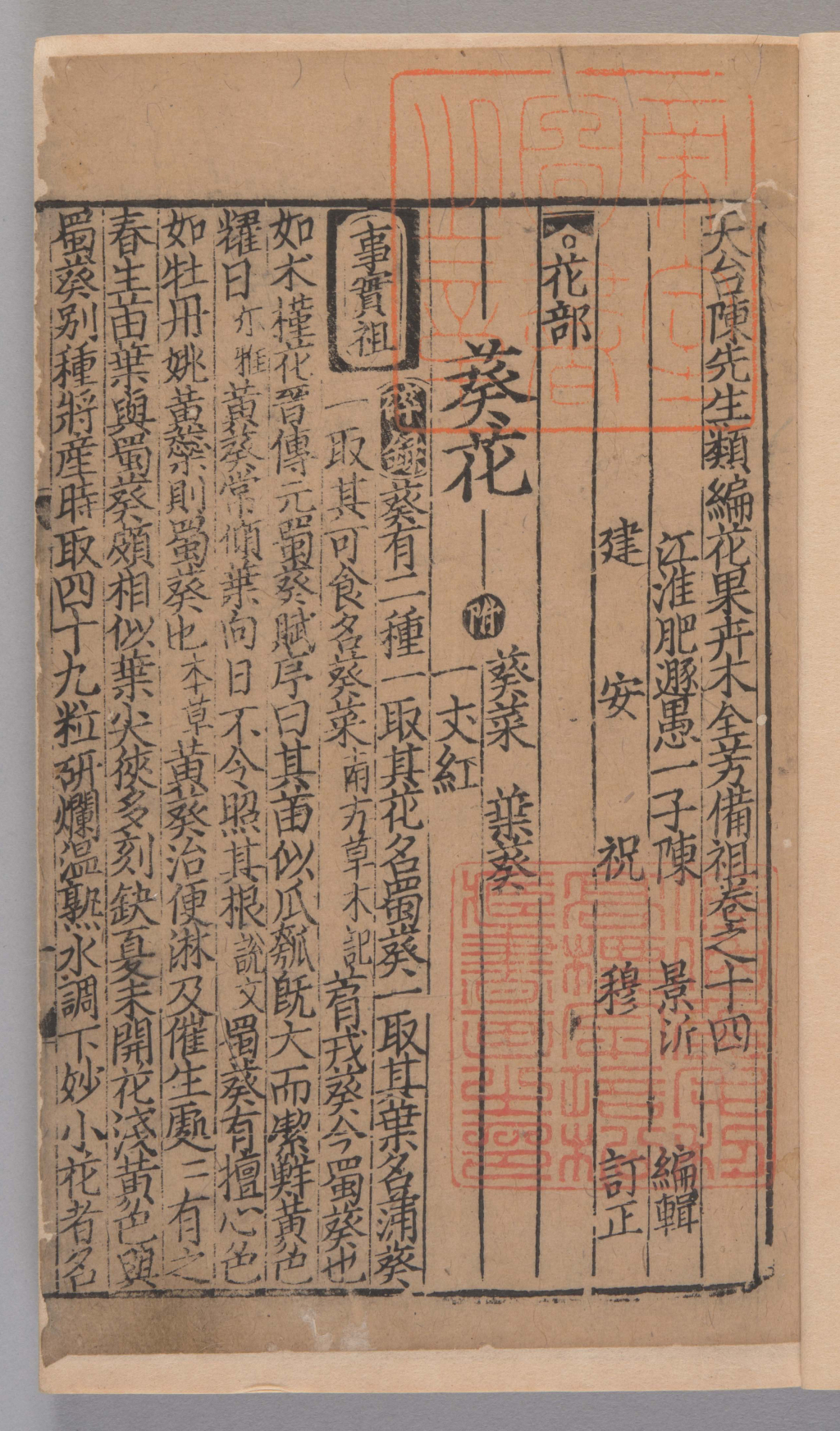

但据张元济的跋文,这部《全芳备祖》显然并非劳佛尔所购,而应该是张元济接到施永高的信之后,直接帮他购置的,即利用旧购的《前集》旧抄本,补以新抄的以涵芬楼藏抄本为底本的《后集》。顺便说一句,劳佛尔所购中国文献,据龚咏梅在《劳费和他的汉学研究对美国中国学的贡献》一文中介绍:“在图书资料方面,劳费在1908-1910年之间收集的图书,后来又被转手到中国学研究的一些重要机关:芝加哥纽百瑞图书馆所藏劳费东方文藏于1943年移交给了芝加哥大学,收藏于该大学约瑟夫·瑞根斯坦图书馆(Joseph Regenstein Library),满、蒙和藏文木刻版图书和手稿都集中放在一间特别的阅览室里。劳费为约翰·克瑞尔图书馆收集的东方藏书于1928年全部移交给了美国国会图书馆。而劳费收集的其他一些藏文图书和手稿仍藏在菲尔德自然历史图书馆里。这些文物和书籍,是美国中国学发展的奠基石。”也就是说,劳费尔虽然未曾替国会图书馆买到《全芳备祖》,但他也终究以其他方式对国会图书馆的中文典籍建设有所帮助。至于施永高所言的刊于1253年刊行的《全芳备祖》,其根据是《前集》卷前所存宝祐元年癸丑中秋安阳老圃韩境序。但事实上现在所存此书最早的本子,是日本宫内厅书陵部所藏一个残本,名为《天台陳先生類編花果卉木全芳備祖》,《前集》闕卷1至13十三卷、《后集》闕卷14至17四卷。但这个本子到底是宋刻还是元刻,一直存在争议,如董康、傅增湘以为是元刻,而张元济、郑振铎则以为是宋刻。

日本宫内厅书陵部所藏残本

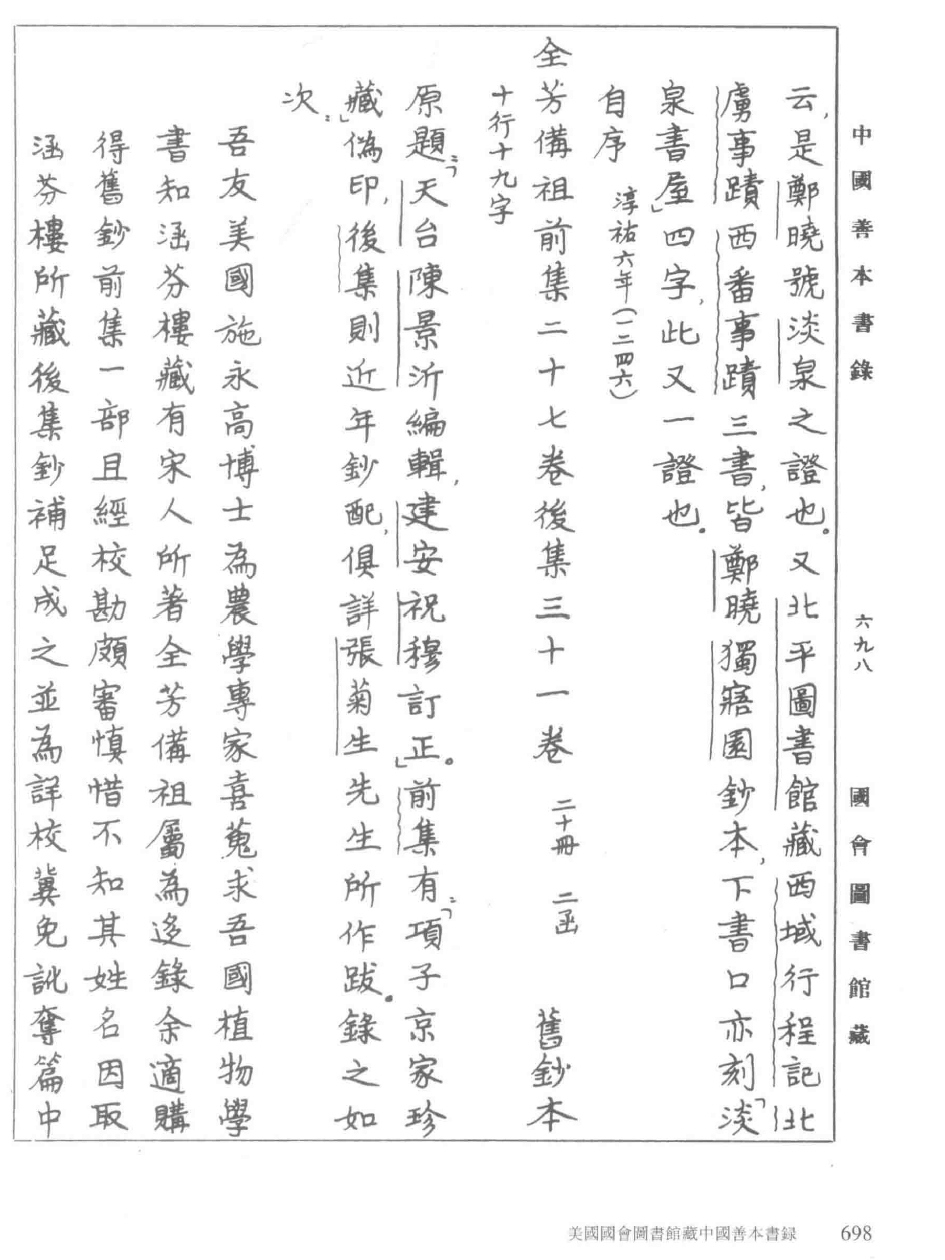

张元济先生代购的这部《全芳备祖》,见于王重民《中国善本书录》著录,说得很简单,主要是引录张元济先生这段跋文,另外指出“《前集》有项子京家珍藏伪印”。今承旅居美国的刘芃兄代为搜得国会图书馆藏《全芳备祖》书影数帧,知《前集》除了此伪印之外,还有“宝研堂”“竹趣”“青松白云处”等印记,但这几方印记的具体主人是谁,却不能考知。至于所抄《后集》的底本,涵芬楼旧藏的这部《全芳备祖》,不见于《涵芬楼烬余书录》著录,可知已经毁于劫火。

王重民著录

不过根据《涵芬楼原存善本草目》“子部”著录:“《全芳备祖》前后集。旧抄本,翰林院、教忠堂藏印。”可知涵芬楼旧藏的这部《全芳备祖》实际上也是抄本,曾经翰林院旧藏。众所周知,翰林院藏书的很大一部分其实是来自于修纂《四库全书》时从各地征集来的底本。据《四库总目提要》“子部四十五类书类一”著录,《四库》底本为“编修励守谦家藏本” 。另外,此书在目前的四库进呈书目中凡三见(此承复旦大学博士生罗毅峰见告,特此致谢),分别是:江苏省第一次,二是浙江省第四次鲍士恭,三是在京官员“编修励”。也就是说,涵芬楼旧藏的这个《后集》三十一卷,很有可能就是来自这三种之一。而所谓“教忠堂”,最有名的就是乾隆的代笔人沈德潜的堂号,但此书显然是与沈无关。结合书上的翰林院印章,很有可能是《草目》编者一时手误,将教经堂误书为教忠堂了。为什么这么说呢,因为教经堂的主人泰州钱桂森,曾经大量从其当时任职的翰林院攫取藏书。当然,钱氏此举从某种程度上来说,也是对翰林院藏书的保护。毕竟,在庚子年间,翰林院几乎变为一片瓦砾,其中藏书大概除了三百余册《永乐大典》之外,都毁于兵燹之中了。这部逃过了翰林院大劫的《全芳备祖》虽然还是在“一·二八”毁于日军炮火,但幸运的是,因张元济先生当年的善举,我们仍然可以从大洋彼岸美国国会图书馆所藏的《后集》三十一卷中看到它的模样。

张元济跋

另外值得一说的是,从张元济先生的跋文中,我们大概可以看出张先生当年校书的程序,以及严谨程度。虽然买主施永高其实并未对抄本的质量提出任何要求,但张元济先生本着实事求是原则,不惮烦扰,精益求精,不仅予以复核,将写官误书一一改正;又经详校,将异文一一注明;且“复取诸家专集及《古今图书集成》互证”,将疑似之处多方考证;又能多闻阙疑,“未能断定者,则加一‘疑’字以别之”。时下正是传统国学方兴未艾之时,各类新整理的古籍文献层出不穷,令人目不暇接。回思百年前张元济先生一丝不苟、唯善是从的古籍整理、校勘的态度,不禁令人感慨良多。