谜语的强制力:弗洛伊德与俄狄浦斯

【编者按】

移情是精神分析的关键概念,正是通过移情,无意识才参与到治疗中;没有移情,精神分析就无从开展。《移情:弗洛伊德与拉康》的作者凯瑟琳·穆勒在精神分析领域内详述了移情这一概念,并通过这个概念串连起弗洛伊德和拉康的理论创新与临床实践,以新的视角揭示了他们之间的传承与超越。本文摘自该书,澎湃新闻经广西师范大学出版社授权发布。

在提出联想的强制力理论不久之后,弗洛伊德从索福克勒斯的悲剧《俄狄浦斯王》主人公的命运中发现了人类境遇的范例——那是拉布达契家族的独特故事。他写道:“希腊神话捕捉到了一种所有人都承认的强制力(Zwang),因为每个人都感受到了它。”俄狄浦斯施加在弗洛伊德身上的强制力与Zwang理论所揭示的并不一致。为了将其纳入分析的框架,他不再借用科学的概念,而是转向求助于真理的文学模型。在这一模型中,意义的产生源于谜题和乱伦婚姻的解决:索福克勒斯的悲剧,以及作为对俄狄浦斯情结结构的补充,即他在《图腾与禁忌》中创造的神话。

弗洛伊德开拓思路是全方位进行的:他的无意识和病人的无意识、神话和民俗传统、逻各斯(logos)以及他对科学的渴望。与狮身人面像一样,弗洛伊德的建构也是一个复合形象。从人类的悲剧中提取概念,除了这种路径,还有其他方法吗?这就是弗洛伊德转向神话的原因。当某个神话创建了一个前所未有的叙事,当这个神话创建了一个人类之间的联系,即如何发源的基本模式时,它就弥补了逻各斯和理性所无法解决的问题。这就是为什么他选择神话的叙事结构来阐明对谋杀和乱伦的禁止。通过对父亲的谋杀——儿子们对享受所有女人的原父的谋杀——确立了对这种享乐的禁止,并把父亲作为一个参照和姓氏(Nom)。

1897年底,也就是弗洛伊德的父亲去世差不多一年后(他父亲是1896年10月23日去世的),弗洛伊德系统地进行了自我分析,并与他的朋友威廉·弗利斯(Wilhelm Fliess)分享了一个决定性的发现:“我不再相信我的神经症理论(neurotica)”,也就是不再相信被父亲诱惑的理论。在此之前他一直采用这一理论来考察他遇到的癔症个案的成因。正是在这一点上,他部分地放弃了“宣泄”疗法或“由父亲的倒错而带来的创伤回忆”的治疗方法,取而代之的是通过穿越病人的幻想来构建欲望的历史。后来,他在1920年为《性学三论》的增注中指出,承认俄狄浦斯情结已经成为“精神分析支持者区别于反对者的标志(schibboleth)”。Schibboleth在希伯来语中本来是玉米穗的意思,它因《圣经》中的一段话(《士师记》第十二章第6节)而闻名。在这段话中,我们知道了基列人通过让其敌人法莲人说这个词而揭穿其伪装,因为他们的口音会扭曲该词的发音。因此,这个词获得了口令的意义,是一个族群相互辨认的秘密标志。

那么在何种情况下《俄狄浦斯王》引起了弗洛伊德的注意?1897年10月15日,在他父亲去世一周年的前几天,他写信给朋友威廉·弗利斯:

我想到了一个具有普遍价值的观念。我发现自己和其他人一样,对母亲充满了爱,对父亲充满了嫉妒[……]。如果情况确实如此,那么我们就能理解《俄狄浦斯王》带来的令人震惊的效果,尽管我们对那些命运不可抗拒的假设提出了种种理性的反对意见。

他在自己和病人身上观察到的弑父和乱伦的恒常愿望,把他带回了希腊的俄狄浦斯王的神话当中。那时他还想到了莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》。虽然该剧涉及的不是弑父而是弑兄,但弗洛伊德将这部作品置于莎士比亚父亲去世不久的背景之下,“[哈姆雷特]出于对母亲的激情,希望对父亲犯下同样罪行,这样的恍惚记忆折磨着他”。他从哈姆雷特的话语(“良心就是这样让我们所有人都变成懦夫的”)中,以及让他受苦的症状(拖延、反思和怀疑)中,确定了这种无意识重罪的影响。这位埃尔西诺尔王子的幽灵父亲或许比他的另一个我(alter ego)——底比斯国王更让弗洛伊德魂牵梦萦。

几天后,他征求弗利斯的意见:“你还没有与我讨论关于《俄狄浦斯王》和《哈姆雷特》的解释。我尚未把它提交给其他人,因为我很容易想象到它会受到敌视。”他承诺会进一步研究俄狄浦斯的神话,但不知道这项工作是否还会加入其他的作品。弗洛伊德对索福克勒斯的戏剧和神话的引用是零星的,主要见于《释梦》第五章、《精神分析引论》第十讲以及《精神分析纲要》,而且,最令人惊讶的是,他对文本进行了删减和不确定的跳跃式解读,这对他来说是不寻常的。

希腊学家们对他进行了学术批判。从方法论的角度来看,他们是对的,因为弗洛伊德显然没有能力对文本进行细致的分析,而其假说的新颖性与大胆性也要求他进行大刀阔斧的变革。何况精神分析学家的兴趣在于:通过揭示悲剧本质这一路径,探索欲望的化身。拉康完美地强调了这一点:“弗洛伊德的天才向我们揭示的是:欲望根本上是由这个叫‘俄狄浦斯’的结所结构化的。”然而,既然我们要一字一句地理解弗洛伊德,那么,我注意到他在解读德尔斐神谕时出现了一个“失误”。

在索福克勒斯的悲剧《俄狄浦斯王》中,俄狄浦斯的调查越来越朝向他自己的时候,他向伊俄卡斯忒讲述了他的生平和自己求问神谕的原因(第774至793节)。那是在科林斯的一次宴会上,那时他还是波利比国王的儿子,被视为第一公民,一个酒鬼称他为“冒牌儿子”。他的父母义愤填膺地拒斥了这一含沙射影的说法,但这并不足以让他安心。他被这些话折磨着,对自己的身世产生了怀疑,于是决定瞒着家人去德尔斐神庙请教神谕,但神谕并没有回答他的问题。这里需要注意,至关重要的一点是:神谕本身是模棱两可的,它只是重复了之前对拉伊奥斯和伊俄卡斯忒透露的预言。现在,在《释梦》中,在弗洛伊德总结神话与悲剧的段落当中,我们读到的正是:“[神谕]建议(conseil)他离开家乡,因为在那里他将会变成杀死父亲的凶手,并且成为母亲的丈夫。”

在这段文字中,“建议”一词的意思是什么?俄狄浦斯故事的所有版本都一致认为,神谕在回答俄狄浦斯关于其父母身份的问题时,只是重复了对其生父母的预言——在《俄狄浦斯王》中,俄狄浦斯确定阿波罗毫无怜悯地没回答他就把他打发了。因此,弗洛伊德的文本包含了一个奇怪的滑动,这不仅是弗洛伊德意义上的错误,也让文本站不住脚了。事实上,如果神谕给出这样的建议,那么就是它故意将俄狄浦斯推向致命的遭遇,从而帮助他上当受骗,而这在悲剧中绝非事实。如果没有亲自读过该剧而只满足于弗洛伊德总结的读者,就无法理解该剧的悬念和动机主线是什么。

在我看来,让·波拉克(Jean Bollack)是唯一一个缩小了弗洛伊德错误范围的人。他认为,弗洛伊德写下“建议”一词是直接翻译了俄狄浦斯的解释(interprétation),并在某种程度上提前了这个词的后果。因为俄狄浦斯的确是作为“建议”听到的神谕的暗示,而正是这个建议加快了他的堕落。然而,令人惊讶的是,弗洛伊德并没有对这一解释进行阐述,尽管三言两语就足以说明问题。因此,让我们试着验证一下选择“建议”一词的正确性。在索福克勒斯的剧作中,主人公将众神的意愿贯彻到底;在希腊语中,神的意志被称为boulè,这个词也有“建议”的意思。因此,弗洛伊德也可能把“神的意志”和“神之口谕、神的口头建议”凝缩在一起了。同样,在约翰·赫伊津哈的著作《游戏的人》 中,我们发现荷兰语中的raadsel(谜题)一词与raad(建议)和raden(具有给出建议和解决谜题的双重含义)相关联。无论把这些词联结起来的词桥是什么,“建议”一词的选择明显有一定倾向性。是否是因为德语中的“建议”就是“Rat”?不排除这样的可能,但目前这么说的话,未免太早了点。

我们可以很容易地辨认出,这个版本的俄狄浦斯情结表明弗洛伊德受到了癔症患者的影响,也受到了他自己对父亲的负罪感的影响,或者是受到了他希望父亲永生的愿望的支配。然而,使用索福克勒斯的悲剧是希腊文化和古代悲剧在弗洛伊德那里施加强制力的一个重要标志。

希腊悲剧始于公元前6世纪,它是神圣性在城邦(polis)空间中在场的一种表现形式。其鼎盛时期恰好与雅典文化的鼎盛时期吻合,直到公元前5世纪末,持续了差不多一百年。这是新的公民理想兴起和罪责的法律概念发展之时,悲剧的焦点是去拷问作为谜团的人、人的矛盾和人行为的意义。人是其行为的代理吗?这些行为是人之本质的揭示者吗,抑或是命运的显现?弗洛伊德在索福克勒斯的悲剧中发现的独特和范式性的力量在于:主人公作为“了解伟大谜语”的人,用他自己的话引导着探索了自己。正是通过他的话语,他才发现自己并非他所想象的存在。与其他古希腊剧作家相比,索福克勒斯更能引起弗洛伊德的兴趣,原因显而易见:一方面是他在剧作中强调的主题的性质——《俄狄浦斯王》事实上是唯一一部以母子乱伦为主题的古希腊神话;另一方面是他保持的剧作的形式结构,正是这种结构促使让-皮埃尔·弗南(Jean-Pierre Vernant)说悲剧的素材是“全面发展着的律法思想”。

悲剧源自法律辩论、修辞学和演讲竞赛,它利用了词语的多义性,词语的使用是需要语境的。所有的希腊悲剧都善于使用模糊和半说的方式来表达——亚里士多德称之为“词的模糊性”(homônumía),当然,相较于其他剧作家,索福克勒斯走得更远。在这部剧中,索福克勒斯赋予语言一种揭示人的矛盾的力量,并特别使用了双关来制造惊奇和命运的逆转。无疑,弗洛伊德应该会同意这一假设,他写道:“该剧的内容完全就是一种循序渐进的非常巧妙的揭示,堪比精神分析。”

弗洛伊德认为,主人公地位的彻底颠覆和神谕的实现才是命运悲剧的张力。命运并不指向盲目的偶然,而是指向在一切都完成之后才变得可以理解的意义。俄狄浦斯从此明白,他所经历的生活就是必须如此。

我们内心深处一定有一个声音,让我们认识到命运对俄狄浦斯的强制力量[……]他的命运让我们感动,因为它也可以成为我们的命运。因为在我们出生时,神谕对我们宣布了同样的诅咒[……]通过揭示俄狄浦斯的罪过,诗人迫使我们审视自己的内心,认识到那些虽然被压抑但依然存在的冲动。

这种强制性的力量剥夺了人的权力意志,使其徒劳,并分裂了主体——“宿命和神谕不过是内在必然性的物质化”。因此,索福克勒斯戏剧中的“分裂”(schize)不仅仅建立在观众与演员之间,它也在俄狄浦斯的双重性中展现得淋漓尽致。俄狄浦斯是谜语的破解者,他自己也是谜语,只有当他发现自己与自己相信的截然相反时,他才会猜到这个谜的含义。这正是《俄狄浦斯王》让人震惊的命运悲剧的特质所在:“我的行为,让我承受的苦比我所犯下的罪还要多[……]我在不知不觉中走到今天。”俄狄浦斯在科罗诺斯这样讲述。这座城市将他束缚在致命的婚姻上,在被诅咒的结合上,而他对此一无所知,他只能说:“我在不知情的情况下行事。”

不知构建着主体强制力,它是分析治疗的基石。对拉康来说,正是分析来访者通过提出分析的请求证明了自己的不知,从而将精神分析与刻在德尔斐阿波罗神庙入口处的“认识你自己”这一古老箴言联系起来。拉康尽可能地接近弗洛伊德,就俄狄浦斯的命运给出了自己的版本:“尤其不要忘记,俄狄浦斯的无意识是一种基本的话语。它意味着长期以来,且一直皆是,俄狄浦斯的故事就被书写在那里,我们知道它,而俄狄浦斯却完全没有意识到它,尽管从一开始他就被这故事所摆布。”他发现了另一个自己的存在,他并不是他所意识到的故事中的那个自己。

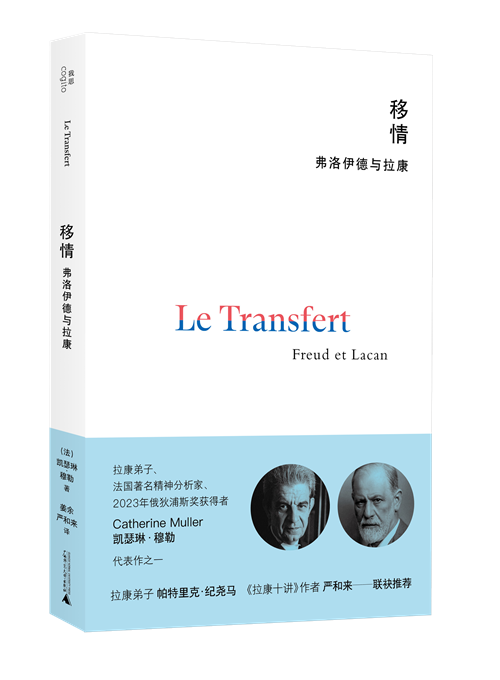

《移情:弗洛伊德与拉康》,[法]凯瑟琳·穆勒著,姜余、严和来译,我思Cogito|广西师范大学出版社2025年2月。