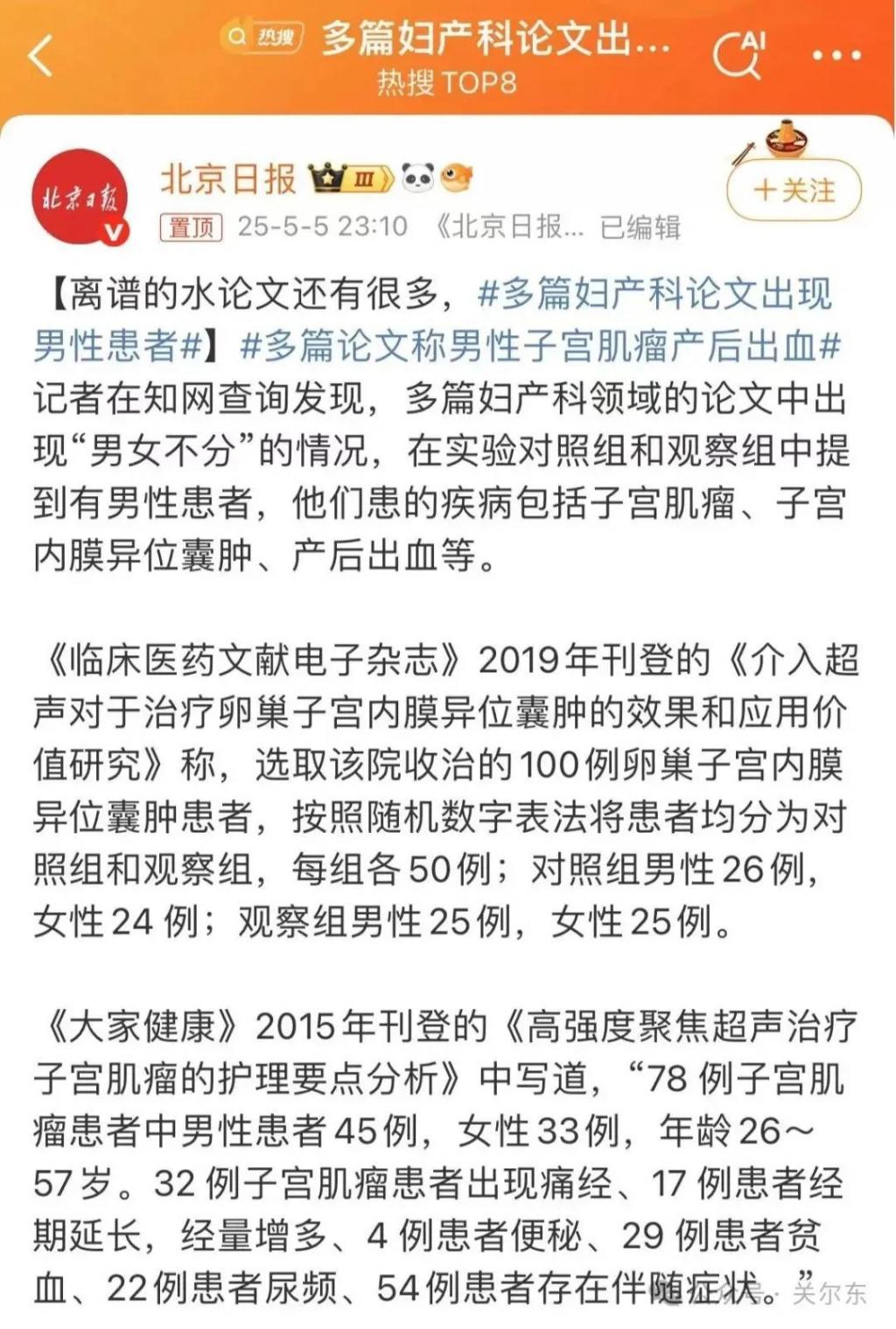

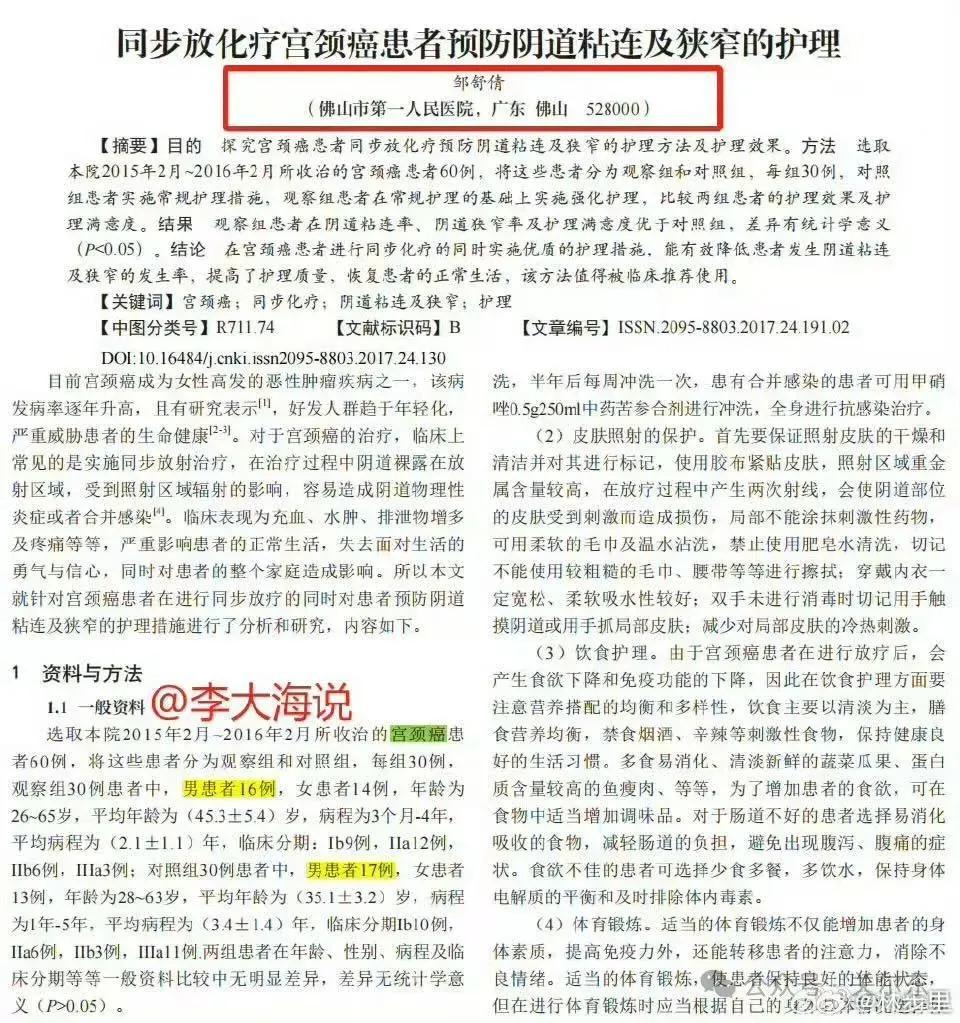

男性都能产后出血了,他们还有什么不敢的?

据我在学术圈这点微不足道的道行,尚且知道这个圈扯淡的事情还有很多。

" 男性产后出血 " 这种研究,只不过是冰山一角,而且是做的不够漂亮的那种,是能让外行一眼看出漏洞。

实际上,绝大多数的科研论文并没有实际的价值,就是文字游戏,学术八股文而已。写论文写久了,懂行的教授,总喜欢提,这个是 " 有套路 " 的。套路就是一套学术流水线。

不提把男性也作为妇女疾病分析的研究对象,里面的统计学分析,真是要什么有什么。如同炒菜放葱姜蒜,炒炒糖色,味精大料一拌,那就齐活了。用厨师圈的一句话,这么着去放料,鞋底子煮了也香的很啊。

很悲哀的说,这就是学术圈当前的现实。

有句笑话,不会做饭的大学老师不是个好厨子。实际上,有些大学老师跟厨子的差距也不是很大。厨子尚能端出一盘色香味俱全的好菜,大学老师能干啥。

有好的学术产出,也有真的在认真做研究的人,但是很少。绝大多数,只是在吃学术这碗饭,并不是真正的学者,更不能算是知识分子。

这里面的灰暗之处并不仅仅是发篇论文糊弄糊弄单位领导这么简单,这不是个玩笑,背后是有实际的利益的。当事人评职称要用论文,发表了足够的论文,又能够去骗取各种科研项目及相关补助,这背后岂不都是国家的钱,不是纳税人的钱吗?

如果老百姓得知,自己赚来的钱,竟然有部分要流入这些狗屁不通的东西上面,大家心里的不痛快可想而知。

这当然跟论文的审核机制相关,国外的期刊把控的相对好一些,但我个人感觉,很多也都是表面文章。前面已经说到了,如果你东西做的足够 " 漂亮 ",足够看上去 " 专业 ",就能够骗过不太懂的大同行和小同行,一样地去发表。

目前在国内学术圈混的,绝大多数都是应试教育过来的,很擅长做形式化的工作,堆砌数据,照搬公式,抄袭观点,形式化工作这块,那真是手到擒来,保准你一看一个高大上,但也绝对能够做到,屁用没有,想要产生实际效益,那是不可能的。

这是学术圈苦之已久的沉疴,结了层厚厚的老疤。

教育家批评,说这个是 " 五唯 " 的责任," 唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项 "。但是如果没有这些指标去约束,在我们这些土地上,评价一个学者是否有能力的,恐怕就是关系够不够硬,后台够不够硬了,如此,董小姐那样的事情就会越来越多。

有了 " 五唯 ",学术圈还有块遮羞布,那些没有背景的人,还能够通过刻苦研究走出来,所以关于论文这些事,其实挺左右为难,已成僵局。

原本,学术圈相较于其它行业,本应该是更重视求真务实的,但是这里面蝇营狗苟的反而更多,大家还能够相信些什么呢?学者没有学者的气质,知识分子更没有情怀。全是为了那些帽子,不择手段,不断降低自己的底线,投机取巧。这样能研发出好的芯片,能够跟美国科学家竞争吗?

如此来看,扯淡的事情很专业,专业的事情很扯淡,这句话也同样适用于学术。最好不要深究,知道的越多,越容易感觉荒诞和幻灭。善于利用这股浪潮的投机者,快速献身成为时代裹挟下的一份子,整日说着他们自己都不相信的谎言,将其定位为谋生。

专家一说话,老百姓就摇头的原因,怕是找到了。