通往国际舞台之路:清政府与万国公会的交往

近世海通以来,中外关系变化,新增诸多“交涉”之政,“交涉”之学遂而勃兴,同时也产生数量庞大、性质各异的“交涉”相关文献史料。在近代中外关系文献的整理与利用方面,经数代学者辛勤耕耘,积累丰厚,而今人揆时度势,再辟蹊径,犹可追迹前贤,后来居上。由复旦大学中外现代化进程研究中心组织,戴海斌、张晓川执行主编之《近代中外交涉史料丛刊》,继五年前刊行第一辑十种(上海古籍出版社2020年),近日又推出第二辑十种(上海古籍出版社2024年),参与《丛刊》工作的整理者多为国内外活跃在研究第一线的高校青年学者,大家都认为应该本着整理一本,即深入研究一本的态度,在工作取向上表现为整理与研究相结合,每一种资料均附有问题意识明确、论述严谨的研究性导言,这也成为本项文献工作的一大特色。今次择其数种,由整理者自述心得,就各类型文献的特色及其史料价值,予以绍介说明。本文为系列推送的第六篇。

《近代中外交涉史料丛刊》第二辑,上海古籍出版社2024年

晚清时期清政府与万国公会的交往,是近代中国走向世界、进入国际舞台的一个重要面相,但学界对此关注并不多。其至少有两点原因。首先,相较于民国时期中国对万国公会(国际会议)的参与,晚清时期清政府的参会往往被视作乏善可陈。其次,相关史料的匮乏也阻碍人们深入地了解相关史事。21世纪以来,随着清政府外交档案的公布,我们能够通过这些史料,了解清政府与万国公会交往的尘封史事,进而认识到近代中国通往国际舞台之路的曲折与复杂。

刘洋整理:《政府与万国公会交涉档案选编》上下册,上海古籍出版社2024年

万国公会在近代的兴起

随着西力东渐,一种名为“Congress”或“Conference”的国际集会逐渐进入近代中国人的视野。晚清时人对此观察到:“至十九世纪时代,即有几许国际会议,起于世界平和暨世界公共利益之间,畀与几许之便利。如邮政、电报会议,著作权会议,特许专利会议,红十字会议,监狱会议,其他宗教学术等种种会议,各国各遣代表。以社会、学术、宗教、伦理,更或以财政、政治等旨趣而为国际会议者,不可胜数焉。”(《论第二次平和会始末情形》,《外交报》1906年第16期)

清末《外交报》对万国公会的描述

在清政府外交档案里,无论是“Congress”或“Conference”,它们大多被译作“公会”,有时也译成“会议”,两者并行不悖。西方自近代以来,长期交替使用“Congress”或“Conference”指称国际集会。例如,拿破仑战争后的维也纳和会(1815年)、克里米亚战争后的巴黎大会(1856年)等都称作“Congress”,而比利时叛乱后的伦敦会议(1830—1833年)、一战结束后的巴黎和会(1919年)等都使用“Conference”。两者区别在于,凡是国家元首参加的,或为缔结和约而召开的代表大会通常称为“Congress”,而商讨次要问题的代表大会则称作“Conference”。不过,进入20世纪后,大会(Congress)和会议(Conference)在国际法上已基本没有区别。(萨道义:《外交实践指南》)同时,“万国”一词也逐渐为“国际”所替代。(金观涛、刘青峰:《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》)但在晚清时期,“万国公会”长期是时人统称各种国际集会的习惯用法。

虽然有学者把中国春秋战国时代的会盟体制,或者古希腊时期的城邦会议视作万国公会的雏形(何茂春:《中国外交通史》),但一般认为,以多个主权国家为基本单位组成的万国公会是近代西方国际社会外交实践的产物。其中,1648年召开的威斯特伐利亚和会是近代国际会议的起点。(杨闯主编:《外交学》)除政治性万国公会外,还有专业性的万国公会。这些万国公会主要活动于西方国家内部,虽然由不同领域的民间团体发起和组织,但很多有赖于政府在背后的支持和推动。进入19世纪,他们的活动对各国政府的内政与外交政策产生越来越大的影响,得到越来越多的重视和政策扶持,不仅许多成果为政府采用,而且政府在举办过程中的作用日益重要。因此,有学者将其概括为从民间交往到政府间会议的过程。(梁西:《国际组织法(总论)》)

另一方面,当一些国际会议定期举行之后,开始出现国际组织。以万国监狱大会(InternationalPrison Congress)为例。其起源于英国监狱学者约翰·霍华德(John Howard)在18世纪中后期发起并迅速向欧陆和美国拓展的监狱改良运动。到19世纪40—50年代,各国监狱改良者们三次召开了国际性监狱会议,但由于其“标榜范围过广,议论多而成功少”,最终停办。(孙雄:《监狱学》)1872年,在美国伊诺克·科布·瓦恩斯博士(Enoch Cobb Wines)的积极推动下,第1届万国监狱大会在英国伦敦顺利举行。到1885年第3届大会时,与会各国政府代表签署了《国际监狱委员会条例》(Regulations of the International Penitentiary Commission),成立大会常设机构,并规定每五年召开一次会议,从此万国监狱大会成为制度化和标准化的政府间国际组织。此外,包括万国税则公会、万国邮政公会、万国铁路公会、万国行船公会、万国电报公会、万国无线电公会等万国公会,在近代也经历了相似的发展过程。

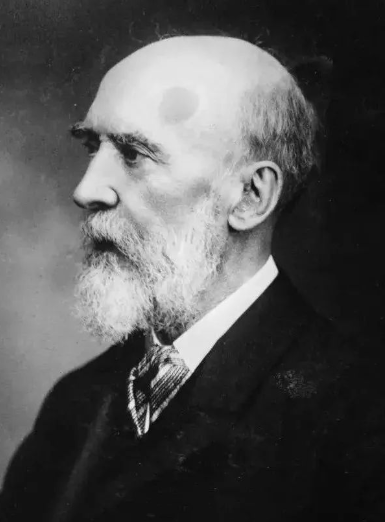

万国监狱大会发起者伊诺克·科布·瓦恩斯(1806-1879)

根据西方国际法学者的统计,在19世纪40年代,这种万国公会大概只有10次;到了90年代,则超过470次;发展到20世纪第一个10年,就已经接近1000次。(Pitman B.Potter, An Introduction to the study of International Organization)值得注意的是,万国公会在19世纪中后期的兴起有着多重原因。首先,西方在工业革命过程中创造出的技术手段,特别是蒸汽轮船、火车、电报、无线电的发明和使用,为不同地区的频繁交流提供了技术支持,距离不再成为制约人们集会的重要因素。其次,西方常驻使馆制度的建立,为国家之间长期稳定的沟通交流创造了条件。参加万国公会的代表不再需要万里奔波,很多可以直接从驻在国或邻近的地方就近参与。最后,其离不开西方在全球范围内的殖民扩张。西方列强不仅通过坚船利炮打开亚非拉国家和地区的大门,而且强迫它们按照西方的国际规则加入其中。在涉及改良刑罚监狱,架设电报线,统一邮政、航运和铁路标准,防止疫情传播蔓延等一系列问题上,西方国家也要那些被视作“半文明”甚至“野蛮”国家的代表参与。从此,万国公会不再局限欧洲一隅,而是拓展至亚非拉国家和地区,真正具有所谓的“国际性”。

可以说,万国公会在近代从起源到发展,西方长期发挥主导作用。这一过程是全球化的重要表现,但本质上是以西方为中心的国际秩序在世界范围的扩散和确立。广大亚非拉国家和地区长期处在国际舞台的边缘。当面对西“会”东渐汹涌而来之势,它们很少一开始就能够主动因应,也不是长时期被动卷入毫无作为,更非尝试积极融入就能够得偿所愿。近代中国与万国公会的交往便是这样的典型案例。

清政府有关万国公会交涉的档案

成书于19世纪末期的光绪朝《大清会典》,记载了当时西方国家主办的数十种万国公会,它们是:“美国有赛奇会、医会、技艺会、棉花会、万国武会、传教会、驾驶公法会;法国有捕鱼会、牲畜会、邮政会、五金会;意国有养生会,瑞典国有文社会,比国有炫奇会、税则公会。”清末在袁世凯主持下,仿照英国蓝皮书和法国黄皮书体例编纂的《交涉要览》记载了光绪朝乙巳(1905年)、丙午(1906年)和丁未(1907年)三年交涉成案,其中邮电门、订约门、赛会门提及相关年份清政府参与万国公会的一些情况。此外,《清季外交史料》《清实录》和部分出使大臣的文集、日记也零星可见相关记载。然而,上述史料涉及万国公会的内容都很有限,难以管中窥豹。

目前收录清政府与万国公会交涉档案的史料主要有两种。首先是中国第一历史档案馆编《晚清国际会议档案》。该档案主要选自清宫藏“外务部档”,同时还从“军机处照会档”“电报档”“邮传部档”“农工商部档”等十几个案卷中辑出相关内容,共收录清政府与145例万国公会交涉的相关档册。其次是台湾“中研院”近史所藏01—27和02—20“赛会公会档”。该研究所于1955—1956年三次接受台湾“外交部”移交的晚清至民国时期政府外交档案,并经过专门整理和分类归档,分别形成总理衙门时期和外务部时期清政府与万国公会(含赛会)交涉的专档,编号为01—27和02—20。此外还有一些散见于其他卷宗,如02—21“保和会档”等。不过,这些档案或影印出版,或只能网上浏览,使用起来颇不方便。此外,晚清时间跨度较长,有些万国公会的名称表述前后不尽一致。上述档案中不少由编者后来拟定的不同名目的万国公会,实则不少是同一公会。

《清政府与万国公会交涉档案选编》(以下简称“《选编》”)从中选取当时具有代表性的六种万国公会——万国监狱大会、万国税则公会、万国铁路公会、万国行船公会、万国邮政公会、万国电信联盟的外交档案共604件进行点校正理,不仅包括中外往来照会、节略、信函,总理衙门(外务部)、出使大臣、北洋大臣、其他中央部门的奏折以及相互往来的咨文,总理衙门(外务部)与总税务司及其僚属之间的函札与申呈,万国公会的章程、衔名单,而且还包括参会代表的日记、报告书等。详情如下。

(一)万国监狱大会(International Prison Congress)是近代各国围绕监狱和刑罚改良而召开的重要国际大会。1872年,第1届万国监狱大会在英国伦敦举行。至1950年第12届大会,其职能被正式移交联合国预防犯罪和罪犯待遇大会(United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)。晚清时期也被称作万国监牢会、万国刑罚监牢会、万国刑律监狱改良会等。《选编》共收录40件档案。

(二)万国税则公会(Bureau international pour la publication des Tarils douaniers)是于1890年签订《国际海关税则出版联盟公约》成立的国际组织,总部设在比利时布鲁塞尔,负责收集并出版各国海关税则、以及修改税则的相关法令和行政条例。晚清时期也被称作万国海关税则公会、刊印各国税则之会、万国税务恒久会、万国商务总会、万国海关税则局、万国税务公所等。《选编》共收录100件档案。

(三)万国铁路公会(International Railway Congress Association)即国际铁路协会,成立于1885年,总部位于比利时布鲁塞尔,旨在研究铁路共同利益及解决铁路建设上之一切困难,加强各国之间铁路运输的交流与合作。值得注意的是,晚清时期的“铁路会”既可以指万国铁路公会,也可以指1890年成立的国际铁路货运联盟,需在具体情形下具体分辨。《选编》共收录229件档案。

(四)万国行船公会(International Navigation Congress),建立于1885年,总部位于比利时布鲁塞尔。起初,该公会只讨论内河驶船问题。至1893年荷兰会议期间,才开始将内河与外海驶船问题一并讨论。在晚清时期,该组织也被称作万国驶船公会、万国航海大会、万国航业会、万国海洋并内河驶船总会、万国行船恒久会、万国海面驶船会等。《选编》共收录98件档案。

(五)万国邮政公会(Universal Postal Congress)即国际邮联,旨在便利各国邮件交换,组织和改善国际邮务,促进国际邮政合作的国际组织。1874年,一些西方国家在签订《国际邮政公约》(即《伯尔尼公约》)的基础上,于次年正式成立该组织。1947年,其成为联合国下属的专门机构。在晚清时期,其也被称作万国邮政会、各国邮传公会、博驿会、万国邮会等。《选编》共收录60件档案。

(六)万国电信联盟的前身是万国电报公会和万国无线电公会。1865年,各国在法国巴黎签订《国际电报公约》,成立国际电报联合会(International Telegraph Unition),在晚清也称作万国电报公会、电学公会。1906年,各国又在德国柏林签订《国际无线电公约》,成立国际无线电联合会(International Radio Telegraph Unition),即万国无线电公会,在晚清也称作电学比律公会、万国电线公会、万国电务公会等。1932年,两个公约合并为《国际电信公约》,并成立新的的国际组织——万国电信联盟(International Telecommunication Union)。1947年,其成为联合国下属的专门机构。《选编》共收录77件档案。

总理衙门时期的有限参与

根据外交档案,清政府与万国公会的交往可以划分为总理衙门时期和外务部时期两个阶段。在前一阶段,虽然清政府1861年设立总理衙门同西方国家特别是驻华公使打交道,但目前档案中清政府与万国公会的交涉始自1876年派遣驻外使臣之后。包括郭嵩焘、曾纪泽等在内的早期驻外大臣,都注意到万国公会的重要性,呼吁中国应积极参与。可以看到,这些驻外使臣在近代中国走向以万国公会为载体的国际舞台过程中发挥的重要作用。

例如,郭嵩焘不仅注意到当时万国公会在国际社会兴起的潮流,而且给予高度评价,指出:“西洋考求政务,辄通各国言之,不分畛域。而其规模气象之阔大,又务胥天下而示之平。近年创立各会,孜孜考论。如所知者:会议刑罚监牢,本年聚会于瑞典斯德哥尔摩;会议信局章程,本年聚议于葡国立斯本。其会并创自近数年。岁一集议,数千里争往赴之。其议论并准刊刻,呈之各国政府与议绅会议。此西洋风气所以蒸蒸日上也。”(郭嵩焘:《伦敦与巴黎日记》)接替郭嵩焘的曾纪泽收到万国电报公会的邀请时,也坚称:“入会之国可得享受约中之权利,不入会之国不能独违约中之章程,似中国亦以入会为便。”(《英外部请一律遵守各国电线条约请示应否照覆入会》(光绪十年闰五月十六日))

近代中国首位驻外使臣郭嵩焘(1818-1891)

然而,面对西方兴起的万国公会“风气”,中国的参会并非一帆风顺。由于此前中国没有参加万国公会成例,所以郭嵩焘、曾纪泽都不得不询问国内意见。在总理衙门看来,因该公会“会议政务”,直接拒绝郭嵩焘参会之请。当时实际负责外交事务的北洋大臣李鸿章也告诉他:“瑞典刑罚监牢会即使往观,势难尽废数千年老例,咸与维新。”(李鸿章:《复郭筠仙星使》(光绪三年十一月初四日))对于曾纪泽加入万国电报公会的请求,清政府拒绝的理由是“若中国今即入会,未免过速。后来中国入会,果能得沾利益与否,须熟思审虑,方可定度。若遽许入会,恐西人又多一法以制中国,则将来权利尽归于彼也。”甚至有人不无讽刺:“曾大臣之请劝入会,是勤于政务,专为敦睦外邦起见,于电务则有损无益。”(《附件:照录清折》(光绪十二年一月一日))最终,郭、曾均未如愿。可以看出,此时清政府或出于担忧万国公会牵涉中国内政,或出于中外现实之间的巨大差异,对是否参加万国公会表现得非常谨慎。

外交档案里这一阶段共涉及41例万国公会,其中有20次参加。大体上,清政府对于法律类万国公会保持较高警惕。例如,直到1900年在布鲁塞尔举行第6届万国监狱大会时,总理衙门仍以“中西情形稍异,入会似无甚益”为由拒却。(《比京监牢会事已咨罗大臣届期派员赴会由》(光绪二十六年三月八日))对于电报、邮政类万国公会,则考虑到中外之间电报、邮政事业发展状况存在的巨大差距,多以观察国而非会员国身份参与。对于卫生、税则、航船、铁路类万国公会,则出于实用主义原则持比较积极的态度。例如,1885年,驻德意使臣许景澄“一面委派署参赞官陈季同,于四月初三日前往罗马,随众赴会。援仿庆常赴法国海底电线会例,令其但采听众论,不必插议,期于联络之中寓持慎之意。”(《咨呈总署义设养生公会遵饬派员赴会文》(光绪十一年五月十七日))之后,清政府于19世纪末分别加入万国铁路公会和万国税则公会,并承担相应会费。

清政府的谨小慎微可通过与万国税则公会的交涉中看出。长期以来,清政府以“现在中国商船前赴外洋各国贸易者无多”为由,从缓入会。(《商务会事仍须从缓入会由》(光绪十四年四月二日))更深层次的原因在于,自鸦片战争以来,不平等条约使清政府不得不与外国协定关税,且海关逐渐为外国人所控制,因此,清政府担心参会会再次招致列强对中国税则的干涉。一直到1894年,海关总税务司赫德(Robert Hart)极力劝说清政府参会,强调参会有“长各国之学识”,“联各国之睦宜”,“于华商与来华贸易之洋商均有裨益”等好处。为打消清政府疑虑,赫德专门提醒,如果入会,须向各国提前言明“内地厘捐及落地税等项名目繁多,时有更改,与外国无涉,故俱不在此例。”(《比税则会于华洋商人来往有益况各国公摊经费为数无多倘入此会祇将通商税则咨送译刊其内地厘捐等不在此例由》(光绪十九年十二月四日))最终,在赫德积极引导下,清政府在当年正式加入该公会,并每年分摊经费一千八百六十三佛郎,由总税司在罚款项下支销。(《申复中国入税则会实无妨碍至入会公费似可由总税司在罚款项下支销由》(光绪二十年二月七日))

海关总税务司赫德(1835-1911)

这一阶段的参会者以驻外使馆人员特别是参赞和翻译为主体,甚至有不少海关洋员发挥重要作用。一方面,因人才匮乏,所以受邀参加专业性万国公会时往往无人可用。例如,1892年,总理衙门以“本国仍系无员可派”为由,婉拒葡萄牙里斯本考稽东方博士会第十次会议的邀请。(《考稽东方博士会此次中国仍不入会由》(光绪十八年闰六月十九日))另一方面,在清政府实际参加的20次万国公会中,有专业人员参与的仅4次。不过,即使有专业人员参会,这些中国代表也较少在公会中积极表现。例如,1895年参加第5届华盛顿万国邮政公会时,赫德描述中国代表“在那里无事可做,只不过是发表一篇简短的讲话和露一下面”罢了。(陈霞飞主编:《中国海关密档(1894—1899)》第6卷)此外,虽然清政府派员参加了当时重要的政治性万国公会——1899年第一次海牙保和会,但受次年庚子事变与八国联军侵华战争的影响,“前项约本遗失无存”,未能按时批准保和会公约。(孙学雷等主编:《清代孤本外交档案》第38册)整体而言,总理衙门时期清政府对于万国公会更多是在被动因应下的有限参与。

外务部时期的有所作为

相较于总理衙门时期,外务部时期清政府参与万国公会的状态发生了明显转变。从数据上看,不仅此一阶段档案中收录的万国公会数量大幅增加,达到160例,而且清政府实际派员参加的万国公会次数也达到121例,参与率大幅提升。同时,较之于前一阶段参与的万国公会多是与卫生、邮政、电报、铁路、航船等事务有关,后一阶段清政府的参会种类更加多元,拓展至司法改良、禁烟、教育、化学、农学、史学、建筑、地质等众多领域。就参会群体而言,有更多的以归国留学生、国内新式学堂毕业生以及其他职能部门官员为代表的专业人员走上国际舞台。例如,从1905年开始,清政府参加一年一届的美国军医会(the Meeting of the Association of Military Surgeons of the United States)代表均毕业于天津总医院西医学堂。(陈元晖主编:《中国近代教育史资料汇编》)盛宣怀在考虑万国铁路公会中国代表人选时,便强调“既派洋员,若不兼派华员,似亦有失国体,且明示以中国无人,启外人轻视之心。”(《为应于津榆等铁路每路派华洋各一人赴万国铁路公会》(光绪二十九年九月二十一日))可以说,外务部时期时人对于参与万国公会的热情超过对万国公会的戒心。

这种情况的转变,一方面是受到外部刺激,即日本参加万国公会后,成为被列强平等对待之一员。以林乐知(Young John Allen)为代表的西方传教士不遗余力地通过日本经验向清政府宣扬参与万国公会的重要性。甲午战争后,林氏在《万国公报》撰文,强调中国“尚未得列于万国公会,执公法以与世周旋”,因此在外事上常常吃亏。(《万国公报》1897年第104期)1899年,林氏在《日本得入万国公会论》一文正式举出日本对内完善司法监狱体系,对外积极参与万国公会,特别是参加1899年第一次海牙保和会,成功废除列强领事裁判权,被列强视作平等对待的文明国家的经验,强调中国应学习日本参与万国公会。(《万国公报》1899 年第126期)1902年,林乐知又写成《闻英日联盟事感书》一文,强调日本“为亚东入万国公会之第一国”,不仅列强平等视之,而且英国愿与之结盟。(《万国公报》第1902年158期)

另一方面,其更与甲午—庚子后中国日益严重的危机息息相关。1897年爆发胶州湾危机,在清政府看来,德国的强占行径有悖公法和战例,并加以责备。但是德国人诡辩,指出“本国以中国律法互异,不能厕万国公会之列,凡公法得享之权利,不能并论也。”(尹彦鉌:《论刑律》)强调中国未入万国公会,因此不能享有万国公法所赋予的权利。1900年,因庚子时期爆发的“仇洋排外”活动,中国更是被列强视作“野蛮”国家,被完全摒弃于万国公会之外。对此,时人李竹痴愤慨指出:“向之称为东亚洲之望国,地球之大国者,今且削为半主之国摈于万国公会之外,不得享平等之权利矣。向自称为礼仪之邦,今且骂为不教之邦矣。向之视人为野蛮,今则人骂我为野蛮矣。”(李竹痴:《广智学会序》,《知新报》1900年第124期)

积极参与万国公会,在一定程度上有利于改善庚子事变后清政府与列强的邦交关系。例如,出席1904年荷兰海牙议免红十字会施医船税钞会的驻俄公使胡惟德便指出,“各国又均以中国渐次预列各种会议,为与列邦联合之证,群相引重。”(《为遵旨复荷兰会议红十字施医船免税条约并业已画押事》(光绪三十年十一月二十一日))另一方面,此一时期参与万国公会不再被视作单纯的外交活动,而是同清政府的内政活动息息相关。例如,1907年,农工商部出于“中国宜取法欧西,扩兴农学”,支持派员参加奥国维也纳万国农务学会。(《为业悉派员赴奥京农务会各节希俟会友论说全书印就即购寄送部事》(光绪三十三年六月十八日批文))1911年,驻英公使刘玉麟认为,“我国正在厘定乐章,乘次机会派员来研究万国音律,以资采择”,提请派员参加英国伦敦万国音乐研究会等。(《本年五月伦敦开万国音乐研究会英政府照请派员来英研究由》(宣统三年二月二十六日))这种原本属于外交活动的参会往往与清政府的内政改革形成一种良性互动。换言之,外交与内政愈发融合,不可两分。通过积极参会推动内政革新,是清政府在国际社会展现新形象,维护自身权益的重要途径。

其中,特别是参加有助于废除列强在华领事裁判权的万国公会,成为外务部时期清政府外交活动的重要内容。在时人看来,要收回领事裁判权,则非改良国内刑制与监狱不可,否则“外人鄙我为野蛮,将不服我法权”。(《监狱改良两大纲》,《新民丛报》1902年第14期)因此,考虑到“中国现正更定刑律,改良监狱,为环球各国所瞩目,派员入会,足以发抒己见,考证列邦”(《附件:为派员赴美京刑律及监狱改良会并调查一切事奏折》(宣统二年二月十一日)),清政府一改之前对于万国监狱大会的消极态度,专门选派京师高等检察厅检察长徐谦、奉天高等审判厅厅丞许世英、法律馆纂修大理院刑科推事金绍城、法政科进士法律馆纂修大理院候补五品推事李方等法政专员参加1910年召开的第8届大会。会议期间,清政府代表之一的金绍城在美国总统塔夫脱(William Howard Taft)的宴会上代表中国发言,向各国明确宣示中国改良监狱和裁撤列强在华领事裁判权的决心:“一俟我国新律实行、监狱改良之后,概将领事裁判撤去。”(金绍城:《十八国游历日记》)回国后,代表们不仅撰写了详细记载第8届大会各项议案的报告书,而且提出一系列改良监狱和司法的建议,提交资政院、宪政编查馆、修订法律馆、法部分别采择,以便施行。(《附件:徐谦等具呈赴美万国监狱改良会报告书》(宣统二年十一月二十一日))

1910年第8届万国监狱大会中国代表金绍城

除积极参与万国公会外,清政府还尝试自行举办万国公会,并在一定程度上维护了国家主权。1910年秋,中国东北地区爆发鼠疫。当日俄两国都主张由其召集各国举办卫生防疫国际会议,以讨论东北鼠疫时,1911年1月25日,外务部便强调“此事关系主权”,碍难听日俄干涉,“亟应由我设法倡办”。(《锡良收外务部来电》(宣统二年十二月二十四日))2月17日,东三省总督锡良也认为,如果处理不当,外国“必谓我设备未周,安肆抵排,横生干涉,特于主权有损”。(《锡良致军机处电》(宣统三年正月十九日))最终,在清政府的努力下,由中方在奉天举办万国鼠疫研究会,美国、奥匈帝国、法国、德国、英国、意大利、日本、墨西哥、荷兰、俄国等国共派出24名代表参会(国际会议编辑委员会编辑:《奉天国际鼠疫会议报告》),中方则派出以伍连德博士为首的庞大代表团参会,并由伍连德担任会议主席。中国举办这次会议取得积极效果,锡良和清政府参会代表外务部左丞施肇基在报告中强调,会上各国代表“颇尊中国主权,对于三省防疫办法亦无訾议”。(《锡良致外务部电》(宣统三年三月二十七日))时人陈垣也高度评价中国代表在会上的表现与清政府积极办会之举,认为“中国学者,其果不足与外国学者抗行乎。万国医学大会中,中国学者果不容置喙乎。今观斯会,知其不然。……我当轴者……急草检疫制度,遣医赴奉,收复主权”。(陈垣:《奉天万国鼠疫研究会始末》)

奉天万国鼠疫研究会开幕式合影

国际舞台边缘者的窘境

在外务部时期,时人对万国公会的认识愈发反映出接受所谓“世界大同”的潮流。20世纪初,康有为在《大同书》指出,大同始基之据乱世的特征之一,便是“各国政府握全权,开万国公会,各国各派议使公议。”1907年,驻法公使刘式训强调:“际此大同世界,在我势难永远立异,自处公例之外”,主张中国尽早加入万国电报公会。(《中国如愿加入万国电报公会请商邮传部酌派专员赴会并附俄京改定之公约由》(光绪三十三年一月十八日))1910年,参加万国监狱大会的代表徐谦、许世英更是大声疾呼:“方今世界立国之道,皆本于大同主义。举凡风俗、习惯、政教、法制,已渐趋同一之势。故创一公会也,一国和之,各国群起而趋附之。行一新法也,此国因之,他国必从而推广之。……风气所之,几如水之汇海、山之归岳而不可遏抑。”(《附件:徐谦等具呈赴美万国监狱改良会报告书》(宣统二年十一月二十一日))相较于前一阶段“中国向遇各国此等公会,因中外情形各异,均未派员前往”(《比京万国税则公会未便派员由》(光绪十四年一月六日)),庚子以后,“世界大同”潮流开始在时人的思想观念里占有越来越重要的位置,不仅强调万国公会起于世界大同主义,视其为世界大同的重要象征,而且提倡顺应这一时代潮流,积极参与和加入各类万国公会。

康有为《大同书》“大同合国三世表”部分内容

毫无疑问,这种“世界大同”是对当时全球化的反映。但不应忽视的是,所谓“世界大同”,在19世纪中后期至20世纪初期更多是一种“西方中心主义”式的“大同”,也就是西方主导并设立标准的“世界大同”。就清政府参与万国公会的重要目标——成为被西方列强接受的“文明国家”一员而言,可以说其并未实现。

其中,最让晚清时人感到“屈辱和愤怒”的是参加1907年举行的荷兰海牙第二次保和会。一方面,中国政府派遣保和会专使大臣陆征祥,驻荷大臣钱恂,洋员福士达,军务议员丁士源,副议员张庆桐、赵诒璹,参赞施绍常、陈箓、王广圻等人组成的庞大代表团参会。可以说,这是近代中国第一次就重要政治性万国公会派遣专门使团。另一方面,在第一次保和会结束后、第二次保和会开始前,就常设公断法院(Permanent Arbitration Court)公断议员的人数问题,中国政府按照头等国的标准缴纳会费,认摊25股,成为当时公断法院十个头等国之一。(《咨报仲裁裁判所摊款由》(光绪三十四年三月二十五日))但在第二次保和会期间,意大利和美国提请另设新的公断法院,主张新法院常驻公断员额只有17名,其中原本的八个头等国英、美、德、法、俄、奥、意、日本可以独任,各占1个名额;剩下9个名额由其他国家共任,有十年、四年、二年、一年之别。原本头等的中国被列强“以法律不备为词”,强行降至三等(四年)的地位,甚至次于同样被头等除名,但仍居二等地位的土耳其。(《请奏定公断员常驻事会年限及早筹办法律由》(光绪三十三年七月十二日))

1907年第二次海牙保和会现场

为此,中国代表钱恂痛陈万国公会弱肉强食的本质:“至于万国捕获审判所一约,附列派员任期表,又指明英、德、法、美、义、奥、日、俄为八大国,其余皆目为小国可知矣。夫国无大小强弱焉耳,强弱之别,视其国之政教、法律、海陆军各大端之完缺如何。在会中列表比较,固无可遁饰,故无论何国,一预公会,即不啻自表其国之列于何等。而彼数大国者又不免恃其权力之大,借法律以制人而自便。”(钱恂:《奏报保和会会议情形折》(光绪三十三年))1911年,时人朱全瓅更是指出国家强弱才是真正决定国际地位的关键要素:“虽有万国公会,人家也看你强弱下评议,不见高丽、台湾么?不见安南、印度么?国亡家灭,人作马牛。言到残酷灭种之惨,真令人哽咽,鼻酸啜泣,莫可如何之叹。”(李日等编:《朱全瓅社会教育讲演集》)

其实早在第二次保和会开始一年前,就已经有人提出批评。一篇刊登在清末《外交报》上的文章,便质疑所谓的“万国公会”徒有“万国”虚名,不过是列强在国际舞台推行强权政治的工具。但另一方面,即使万国公会有这样或那样的缺点,作者也不得不承认入会胜于不入会:“犹忆西人当同治年间开万国公法会时,会遣使告我,其时朝臣无以为意者,惟郭筠先侍郎颇主入会,某邸诘之,则对曰:‘入会则可不亡国’。朝议乃大哗,目为病狂,侍郎由是不能安于其位。由今观之,入会而可不亡国,侍郎所蕲未必然也,然入会则必胜于不入会矣。”最后,作者进一步指出:“即入会,亦将见拒,且无国力以盾其后,入会亦无所用之为。……我国新政已立定,然后求升进于万国公会而不难。”(《论第十四次国际议会会议》,《外交报》1906年第29期)强调只有迅速推进新政,以强大国力为后盾,中国才能避免被瓜分的命运,真正以平等身份进入万国公会。

总之,时人在批判万国公会虚伪与弱肉强食本质的同时,却又不得不顺应“世界大同”潮流参与其中,并希望藉由加入万国公会推进内部革新,树立“文明”新形象,从而维护国家权益。这种状态,恰是近代中国作为国际舞台边缘者尝试进入舞台中心的尴尬窘境的真实写照。就此而言,借助万国公会的视角,深挖相关外交档案,无疑能够帮助我们进一步审视近代中国走向世界复杂与曲折的历程。