重温经典|《南郭先生》:不模仿别人,不重复自己

《南郭先生》由钱家骍、王柏荣编剧并执导,是上海美术电影制片厂(以下简称“上美影”)于1981年出品的剪纸动画片,近日在“重温经典”频道播出。

中国电视艺术委员会特别邀请上美影导演、国家一级舞美设计师、《南郭先生》动作设计沈如东老师回顾该片的创作历程,讲述主创人员是如何确定美术风格方向,并通过工艺创新与反复实践,打造出一部别出心裁的剪纸动画精品短片。

作者:沈如东(上海美术电影制片厂导演,国家一级舞美设计师。代表作《南郭先生》《葫芦兄弟》《宝莲灯》《十二生肖》《白雪公主与青蛙王子》《魔鬼芯片》等)

策划:速达(上海美术电影制片厂艺术总监)

《南郭先生》动作设计 沈如东

《南郭先生》根据战国末期《韩非子·内储说上》中的寓言《滥竽充数》改编,这个典故主题明确,寓意深刻。故事告诫后人:一要真才实学,不能混;二要知人善任,方显真本事。因此该题材被列入当年上美影的创作清单。

上世纪八十年代,正处于艺术短片创作繁荣期的上美影,全厂三大片种(动画片、木偶片、剪纸片)的主创人员创作激情高涨,各摄制组比学赶帮超,涌现了一大批思想性、艺术性俱佳,风格类型各异的艺术短片,并频频在国际、国内获奖。《南郭先生》剧组就是这一时期成立的创作集体之一。

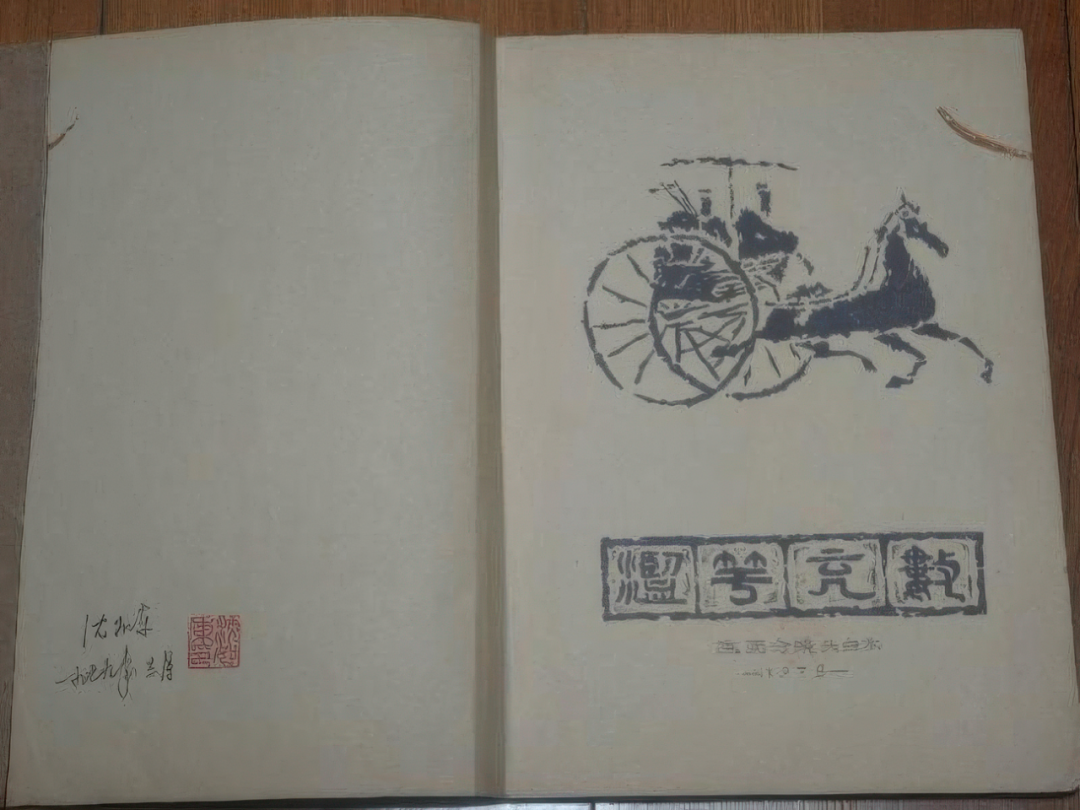

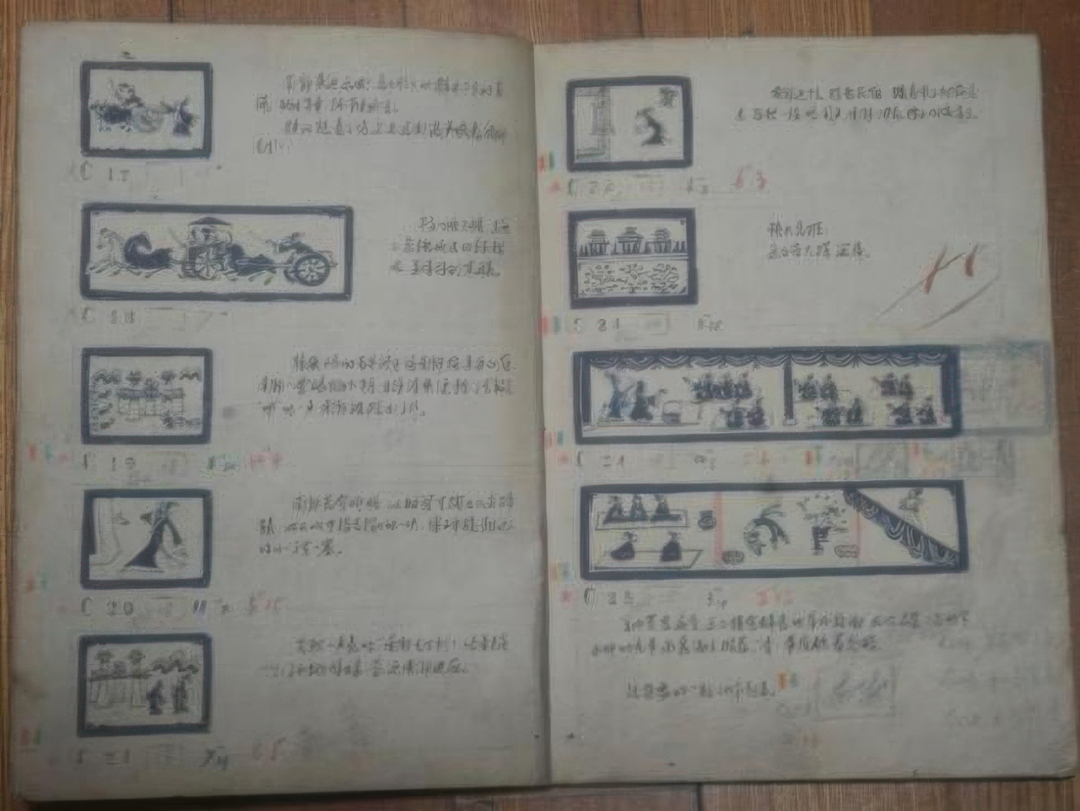

《南郭先生》画面分镜头台本(原名:滥竽充数)

当时的创作氛围下,创作团队的组成采取自愿结合,老中青搭配,导演负责,厂部审核,厂创作办公室公示主创人员名单,宣告摄制组成立。

八十年代的上美影剪纸制片部共有员工五十余人,相对固定成立三至四个创作团队,《南郭先生》剧组是其中一支生气勃勃,创作欲望高涨的生力军。在钱家骍、王柏荣两位导演的带领下,主创人员秉承上美影“不模仿别人,不重复自己”的创作传统,创作激情、创新理念、精品意识强烈,立志创作出一部全新艺术风格的剪纸动画精品。

《南郭先生》画面分镜头台本(原名:滥竽充数)

根据影片故事内容及发生年代,主创团队经过深入探讨研究,确定了美术风格方向,即从汉代画像砖摄影图片中寻找创作灵感。为此,主创团队先后来到陕西、四川采风,考察秦始皇兵马俑及中原地区博物馆,最终确定选用汉代画像砖和石雕拓片风格作为创作基本元素,设计出具有浓郁北方民族特色、古朴庄重、典雅浑厚的人物造型和背景场景。

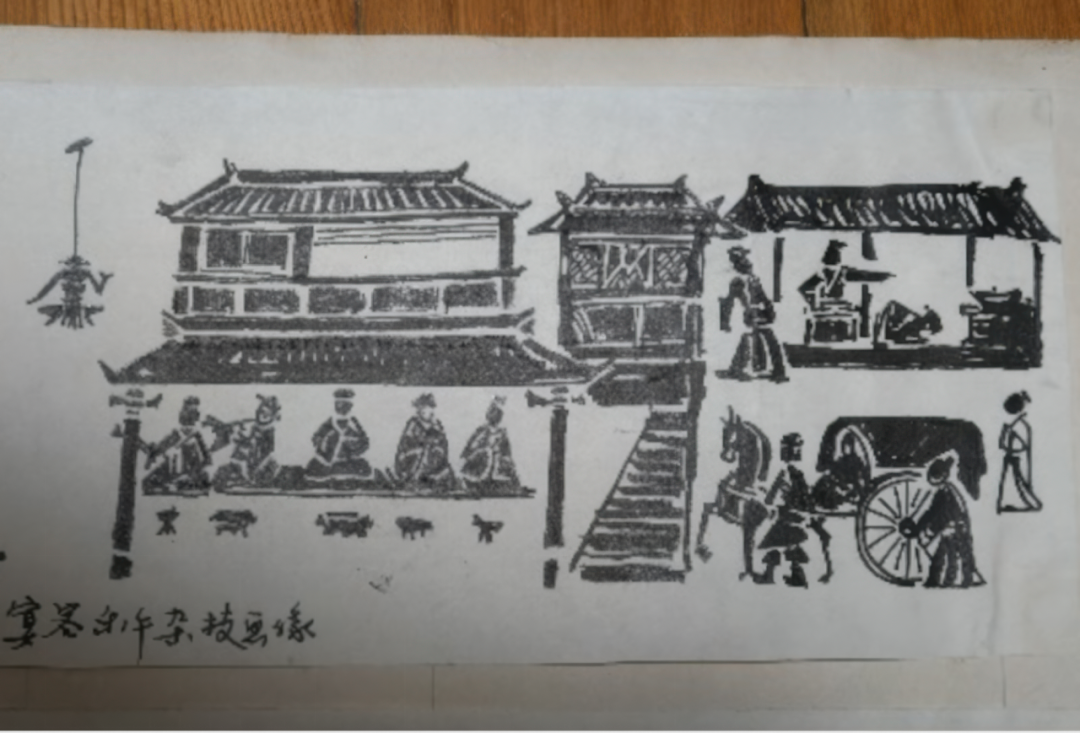

采风绘制的速写素材手稿

传统的上美影剪纸动画作品,工艺以剪刻为主。为了在银幕上呈现画像砖拓片的厚重古朴,同时保留明显的剪纸动画特性,摄制组创作人员突破传统工艺,把布染印刷厂的印染技术巧妙地运用到剪纸动画绘制工艺中,自制模具,在印钞纸上反复试验,最终在银幕上看到了理想的美术效果。

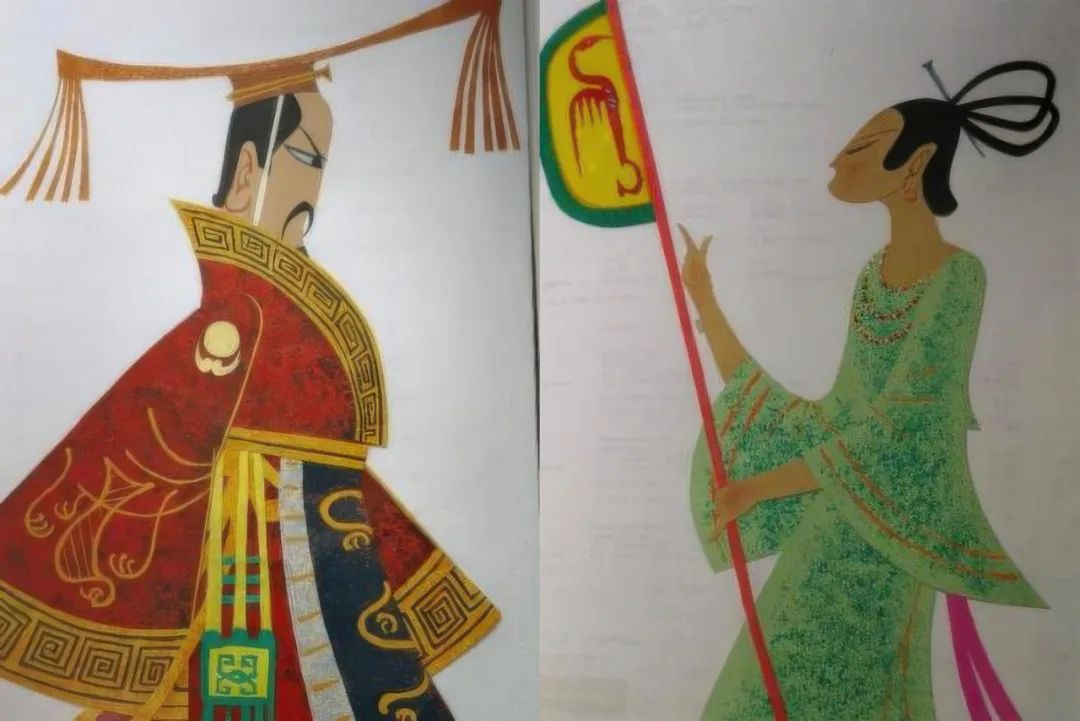

绘制的试验人物(画像砖拓片效果彩色人物)

在剪纸人物的关节处理及人物动作设计环节,汉代人物衣裙长达脚背的服装特点给人物表演带来困难。动作设计师反复试验关节的最佳活动效果,与绘制人员一起研究设计出特殊的裙边关节,使人物的走路动作、个性化表演变得惟妙惟肖。

南郭先生(定稿的纸偶人物)

背景场景采用双层绘制的传统工艺,前层剪刻与手绘相结合,后层用五层裱(五层白报纸裱合在一起,使其具有一定厚度、硬度的特殊纸张)喷绘,形成天片(天空背景),再与人物合成,使影片画像砖拓片韵味增色不少。

音乐创作上,作曲采用秦汉时期最具代表性的打击乐器——编钟。其浑厚的钟声与竽声相协调,与画面人物有机结合,在银幕上完美再现了一幅既含蓄又鲜明,既有古代艺术气氛、又融入现代艺术手法的汉代画卷,创作出了中国动画又一新的风格样式。

《南郭先生》影片剧照

由于《南郭先生》的全新艺术样式,其气势恢宏的场景,简洁明了的故事内涵,细腻生动的人物表演,荣获了1981年中国文化部优秀美术片奖。