颜福庆与顾临的争论:1930年代在中国维持一家医学院要花多少钱

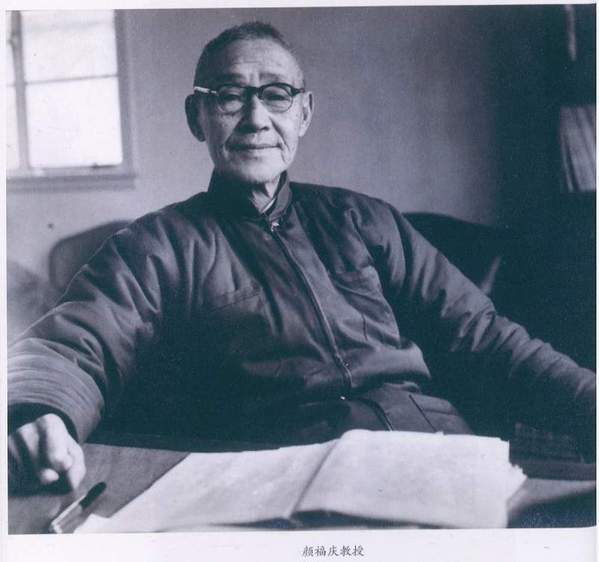

对于从事医院和医学院的管理者来说,医学院校的预算数额和如何编制预算是一个核心问题。在欧美现代化国家,医学院校或医院的经济和管理已经较为成熟,形成了一整套较有可操作性的规章制度。而对于现代医学教育起步不久的中国来说,这是一个正在探索中的、无法回避的难题,也是一个头痛的问题。对于颜福庆(1882-1970)来说也如此。

1935年,国立上海医学院院长颜福庆应中华医学会之邀,撰写了《中国医学院校和医院的经济》一文,发表于《中华医学杂志》第49卷。请颜福庆来写这篇文章是最合适不过的,因为他有长达二十多年的医学教育管理经验,先后担任了十余所医院、医学院校的院长,曾担任中华医学会医学教育委员会主任委员,1934年4月又被南京国民政府教育部聘为医学教育委员会主任委员,因此他有足够的经验和素材来撰写。在这篇文章的第一段,颜福庆这样写道:“为什么撰写这篇文章的任务会落到我的头上。一个可能的原因是,我是医学管理者,尤其是我与那些苦苦挣扎的医学院有很多联系。我正在担任一家拼命挣扎的医学院(指的是国立上海医学院——笔者注)的院长,我发现这既充满刺激又充满挑战;当一家医学院没有什么额外的外部资源可以争取,内部也没有什么理由可以互相内耗的时候,当所有教职员都在大致平等的基础上对待,那么所有教职员的精力都将集中在医学院的前途和命运上,而不是放在个人的福利上。”[1]颜福庆是带着二十多年的医学院和医院管理的体会写下这篇文章的,都是甘苦之言。

早在1923年,中华医学会医学教育委员会就试图确定维持一家优良医学院的最低预算。当时得出的结论是,要维持一家优良医学院的运行,每年的最低预算是50万墨币(M$)。1935年,教育部通过医学教育委员会重新确定了医学院的开办费(Initial expenses)和维持费(Maintenance)。医科大学的开办费为74万墨币,医学专科学校开办费为30万墨币。医科大学的维持费为30-50万墨币,医学专科学校的维持费为20万墨币。与国外同类标准相比,这个数字已经很低,但是国内所有医科大学都没有达到上述标准。

由于中国的医学院校教员的薪水标准来自国外,而不是基于中国的经济水平,因此问题变得更为复杂。外国传教士带着资金来到中国开办医学教育,为医学教育尽心尽职,对此应予以充分感谢。但是他们的薪水是基于国外的经济水准,对于中国来说,他们的薪水还是太高了。由于传教士的薪水标准几十年来一直如此,成为惯例,所以要降下来是很困难的。

如果对比中日两国医学院的预算和薪水,将揭示问题的复杂性,找到解决问题的办法很困难。颜福庆列表说明了两国各类医学院的预算、补助费用和薪水情况。他选取的案例是中国四所国立医科大学、作为教会大学的齐鲁大学医学院、北平协和医学院(PUMC)、香港大学医学院、日本京都帝国大学医学院、日本东京帝国大学医学院。

首先,关于医学院的预算。这里的预算指的是除收入之外的每年总拨款。中国四所国立医科大学的预算,介于12万墨币至25万墨币之间。齐鲁大学医学院的预算为289949墨币。北平协和医学院的预算为395050美元(G$)加1179090墨币。香港大学医学院预算为218514港币($)(来自港大的预算)加上1414801港币(来自香港政府给公立的市民医院的拨款)。日本京都帝国大学医学院的预算为1800000日元(Yen),日本东京帝国大学的预算为1757000日元。

其次,关于教职员的薪水。中国四所国立医科大学的年薪,助教在900-1800墨币之间,讲师在1920-3360墨币之间,副教授在3600-4800墨币之间,教授在4800-7200墨币之间。[2]齐鲁大学医学院单身教师年薪为3000墨币,已婚教师的年薪为6000墨币,再加上休假、旅行和其他津贴。北平协和医学院助教年薪介于1200-3000墨币,Associate年薪介于3200-4800墨币,助理教授年薪介于5200-6000墨币,副教授年薪介于6500-7500墨币,教授年薪为8000墨币以上。香港大学医学院兼职讲师(Lecturer)年薪约1000港币,实验室技师(Demonstrators)、导师(Tutors)、二年级助教(2nd Assistants)年薪为2400-3960港币,一年级助教(1st Assistant)到教授的年薪介于1600-19200港币之间,再加上房贴、退休金、旅行津贴等。日本京都帝国大学医学院助教年薪890日元,助理教授年薪为1890日元,教授年薪为3860日元,加上年薪20%左右的奖金。日本东京帝国大学医学院的教职分12级,一级教授年薪5350日元,十二级教授年薪1130日元,再加上二分之一月薪的奖金。[3]以上粗略的比较可以看出,中日两国的国立医学院的预算远低于私立医学院,而中国的医学院的师资薪资水平高于日本,中国的私立教会大学医学院的薪资水平差距很大。

颜福庆指出,解决如此复杂的问题的唯一办法,是把医学院校的经费调节到国家能够承担的水平,只有做到这一点,医学院校才能被视为扎根中国、已经本土化了的医学院。任何在西方行之有效的筹资办法,用到中国都是行不通的。我们需要探索一条经济上适合中国的医学院校的解决办法。由于中日两国的社会经济条件较为相似,中国在这条道路的探索中将从日本的经验中获益。也就是说,颜福庆认为,医学院校只有在经费上找到一条适合自己的道路,才能算是真正中国化了的医学院,由于社会经济上的相似性较多,颜福庆希望从日本的医学院校中汲取有用的经验,而美国的经验不足为训。

颜福庆随后提及美国的经验。他指出,美国教学委员会阿奈特(Trevor Arnett)在他的著作《大学和学院的财务》(College and University Finance)中强调高校或教育机构投资的安全因素,建议教育机构应满足于低回报率。颜福庆指出,对于美国教育机构来说,这是一个明智的策略。但是对中国来说,几乎没有实用价值。90%以上的医学院校和中国教育机构都在嗷嗷待哺的夹缝中求生存,如果它们能在年底不出现赤字,就已经是异常幸运了。此外,许多医学院校正处在建设阶段,需要很多筹建经费用于建筑校园、购买设备和延聘师资。也就是说,颜福庆认为,美国医学院校的筹资经验对于中国没有参考价值。

这篇文章引起了医务界的讨论。1935年8月8日,颜福庆把这篇文章寄给了顾临(R.S.Greene,1881-1947),并邀请他担任中华医学会的顾问。顾临绕有兴趣地读了这篇文章,并提出了商榷意见。两位都是经验丰富的医学教育家和医学管理专家。但一个是长期担任北平协和医学院代理校长的美国人,一个是长期担任中国医学院校校长的中国人,两人的视角和立足点还是有较大分歧的。1935年8月27日,刚从北平协和医学院代理校长任内退下来的顾临给颜福庆写了一封长信,信中感谢颜福庆为自己在中华医学会安排位置,建议南京国民政府教育部要从符合各方面需要的有序的观点来安排各项改革计划。在顾临看来,教育部的医学教育改革过于匆促,希望颜福庆能影响教育部,放慢医学教育改革的步伐。他认为,医学教育改革的关键在于加强像国立上海医学院那样的医学院,使其成为并不比北平协和医学院逊色的医学师资养成之所。[4]随后,顾临对颜福庆的数据提出了疑问,并详细地与颜福庆谈论协和与日本的薪水问题。

顾临在信中指出,大学教师的薪水应该适度,低薪会使有志于学术研究的有才之士离开大学,甚至也会降低大学在社会上应有的地位。美国就正中此弊。欧洲的名牌大学至少能给全职教授较高的报酬。日本的大学的薪水看似很低,但是东京帝国大学早期的教授薪水并不比今天北平协和医学院教授低。顾临指出,以后协和要把低年资教员的薪水降下来。事实上,协和在几年前就已经这样做了,协和经常能聘到比以前的副教授水平更高的助理教授。但是顾临指出,他很遗憾地看到,北平协和医学院教授最高薪水已经大大降低了。另一方面,考虑到上海维持一个体面的家庭所需的高额费用,颜福庆逐渐提高国立上海医学院高年资教师的薪水是有利的。[5]

顾临指出,日本的医学院从他们的医院获得大笔收入。日中两国的医学院的纯开支之比较是有价值的,但是没有颜福庆所写文章中提到的那样明显。而且,大部分日本教授(门诊、临床各系),甚至临床前期各系都在院外工作中挣了不少钱。但国立上海医学院教授只在院内工作,因此与日本教授间的薪水比较没有可比性。美国公认的眼科领袖施魏尼茨(G.E.De Schweinitz,1858-1938)在费城每年只拿到宾州大学1200美元薪水,但是这个数字对他来说毫无意义,他依靠自己的门诊,而不是依靠宾州大学的薪水来维持生计。[6]也就是说,顾临对颜福庆以日本医学院为参照的设想是不妥当的。

顾临认为,当时的中国医务界有一种倾向,企图迫使北平协和医学院把薪水降下来。颜福庆的文章体现了这种倾向。如果这种倾向真的实现了,顾临不认为北京协和医院以外的医学院校将因此受益。因为从长远来看,在中国通过为杰出人才(outstanding men)提供高薪,这比所有医学机构都提供低薪,更能吸引年轻人从医。当时协和提供给初级职位医生的薪水没有达到卫生署规定的标准,协和之所以这样做,是为了让年轻人知道,有能力、肯努力的人,成长为高级人才以后,总会有高额回报。只要社会是按照资本主义的原则组织(orgnized on a capitalistic basic)起来的,协和就不能完全忽视其他行业所设定的标准,虽然协和不能、也不屑于提供庸医和牙医在上流社会的私人诊所的高额报酬,即使是协和医学院的全职医生们挣的钱也比这些人少。[7]

从顾临这封信里,我们已经能感受到中国医务界已经迅速成长,并对北平协和医学院发起了挑战。作为协和的管理者,顾临身处其中,明显感受到了压力。

1921年小约翰洛克菲勒在协和开幕典礼上的致辞指出两个关键问题,第一,为了使协和医学院能激励中国人兴办与协和同等水平的医学院,协和的开办费应该保持在一个保守的水平。第二,期待有朝一日,中国的医学院校中大部分教师将由中国人自己担当。[8]这两点,意味深长,值得玩味。小洛克菲勒的致辞,第一点意味着协和应该起到示范和引领作用,用以激励中国人自己办高水平的医学教育。第二点意味着洛克菲勒基金会没有让美国人永久控制协和的意思,也就是说,协和总有一天是要交给中国的。到底是哪一天呢?以什么方式移交呢?这是后话。但是,1935年的中国医务界领袖们,已经暗暗地提出了这个问题。这令顾临有点措手不及。

1930年代中期,中外医务界对于北平协和医学院的办学成效已有不少评论。它无法可及的充足的经费,优异的师资,完备的设备,标志性的建筑,遥遥领先于国内甚至远东所有医学院校,是中国其他任何医学院校望尘莫及的。正是因为它是标杆,所以引发医务界的热切讨论,也引发中美两国政府相关部门的深度关切。1934年1月洛克菲勒基金会欧洲区副主任塞尔斯克.冈恩(Selskar M.Gunn)的报告《中国与洛克菲勒基金会》(China and the Rockefeller Fouondation)是一份理解美国对南京国民政府影响的重要文献,其中谈及,北平协和医学院虽然在医务界是重要的,但是它对全国范围的影响很有限(“important as it is in its own sphere,[it]has had a very limited effect nationally”)。[9] 1924年到1933年间协和毕业生的特点可以概括为:西式生活导向、高度专业化、影响巨大、多居于北京、上海或南京。他们单独构成一个非政治性的精英群体,拥抱现代性,但是对国家和民族的融合贡献寥寥。“学术性的协和毕业生所具有的城市化和制度化取向,的确显示出他们与普通大众之间的巨大隔阂。”[10]虽然协和也开始有意识地中国化,试图扎根中国,比如教师队伍逐步中国化,华裔医生开始担任重要职务,课程设置也做了调整,但是大部分协和毕业生还是身居都市,扎根中国尚浅。这是一个无法解决的矛盾,以协和精英化的培养方式,即使协和毕业生都到了农村,也远水解不了近渴,无法满足中国农村的医疗要求。来自中国医务界主流的批评,不妨以伍连德为例。在伍连德、王吉民合著的《中国医史》中,伍连德分析了协和没有实现创办人初衷的原因,主要在于协和的管理者和教职员大多缺乏在华的经验,导致协和出现了未预料到的困境,诸如毕业生太少,过早的专业化,过分依靠协和展开诊疗,过度依靠协和内部而没有寻求校外力量的支持,与此同时,相对高额的薪水,使协和的中国教员不愿意离开协和到政府部门或其他院校从教,即使后者提供更大的发展空间,协和教员也不愿意去。[11]这就无法达成小洛克菲勒在1921年开幕典礼所宣称的第一条宗旨。国立上海医学院倒是充分利用了北平协和医学院的优质师资,用于临时补充教师的缺口,这是颜福庆高明的地方。

参考文献:

[1]F.C.Yen. Economic of Medical Schools and Hospitals in China. Chin Med J, 1935(49):887.

[2]颜福庆在文中说明,四所国立医科大学的薪水标准是1930年制定的,真正拿到最高额度薪水的只是极个别的现象。

[3]F.C.Yen. Economic of Medical Schools and Hospitals in China. Chin Med J, 1935(49):888.

[4]R.S.Green to F.C.Yen. August 27,1935, Archives SMC.LS2-215.

[5]R.S.Green to F.C.Yen. August 27,1935, Archives SMC.LS2-215.

[6]R.S.Green to F.C.Yen. August 27,1935, Archives SMC.LS2-215.

[7]R.S.Green to F.C.Yen. August 27,1935, Archives SMC.LS2-215.

[8]Wong K C, Wu Lien-Teh. History of Chinese Medicine, 2nd ed. Shanghai: National Quarantine Service,1936:597.

[9]James C.Thomson Jr.,While China Faced West: American Reformers in Nationlist China,1928-1937,Cambridge,Massachusets: Harvard University Press,1969: 131.

[10]【美】玛丽•布朗•322布洛克著,张力军、魏柯玲译:《洛克菲勒基金会与协和模式》,北京:中国协和医科大学出版社,2014年,第135页。

[11]Wong K C, Wu Lien-Teh. History of Chinese Medicine, 2nd ed. Shanghai: National Quarantine Service,1936:597.