崔成林:当真实任务融入课堂教学,如何实现教与学、评与促的深度一体化

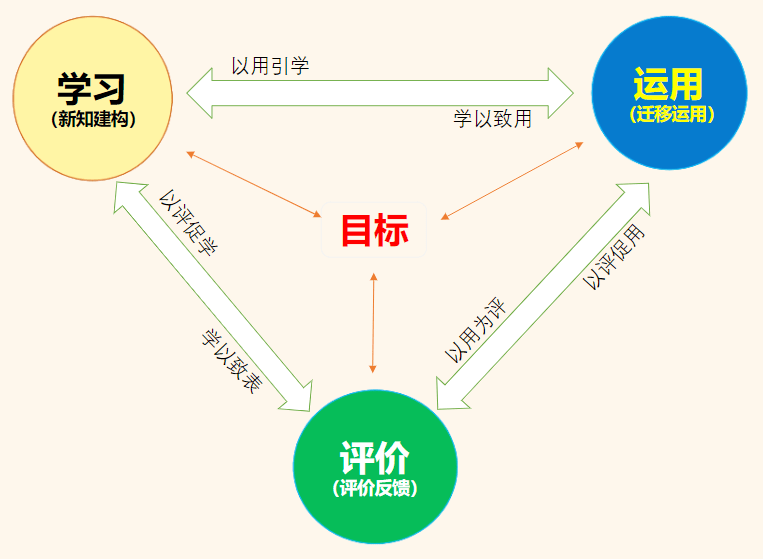

这三大支架,是教师制定的学习计划。若教师不对目标进行分解与解析,学生学习便无法发生。基于此,打通教与学的隔阂,真正落实教学评一致性。学习任务源于目标,完成学习任务的学习活动源于达成评价,课堂上的口语评价、诊断性评价、阶段性评价及量规(即表现性评价),均受达成评价制约。教学需遵循规范,教学评一致性使课堂教学规范化。

解决教与学的割裂问题。新课标提出学科实践,各学科需凸显自身学科特征。要实现真实学习,教师需从问题起点至终点设置学习“台阶”。无论采用何种学习方式,若无学习支架,真实学习难以发生。搭建支架即围绕学习任务、学习活动、学习评价这灵魂三问,以此设计学习课程,提供课程支架,助力学生实现真实学习与学科实践。

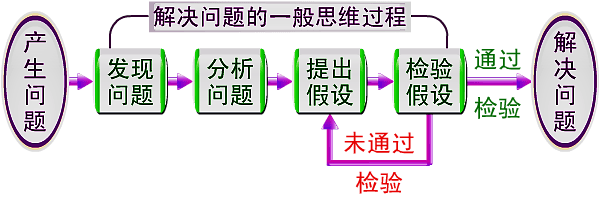

达成评价的解析与课程支架的搭建,回归课堂教学基本原理。教师需明确教学目标、教学方法、是否达标及达标质量。学生学习也存在天然三问:做什么、怎么做、做到什么程度。很多教师未理解课程支架含义。以提倡少讲多学为例,若教师不明确学习内容、方法与程度,学生无法开展有效学习。

教学评一致性已从传统的教师教学、学生学习、教学评价,以及安德森的目标、教学、评估一致性原则,发展至如今基于教师的为什么教、教什么、怎么教、教到什么程度,以及学生的为什么学、学什么、怎么学、学到什么程度这灵魂四问。这四问是课堂教学的四大哲学问题,是根本所在。面对新课标后的诸多概念,如大概念、大单元、项目化、跨学科等,基于这灵魂四问,或许能找到破解方案,以不变应万变。

研究教学评一致性具有四大价值

其一,课程价值。教师需将教材转化为课程,课程如同跑道,教学信息是铺设跑道的材料。若教师不明确为何做(目标)、做什么(任务)、怎么做(活动)、做到什么程度(评价),则双基、自主合作学习、真实问题解决及核心素养达成路径均难以实现。灵魂四问的课程价值在于将教师转变为学习设计师与课程开发者。

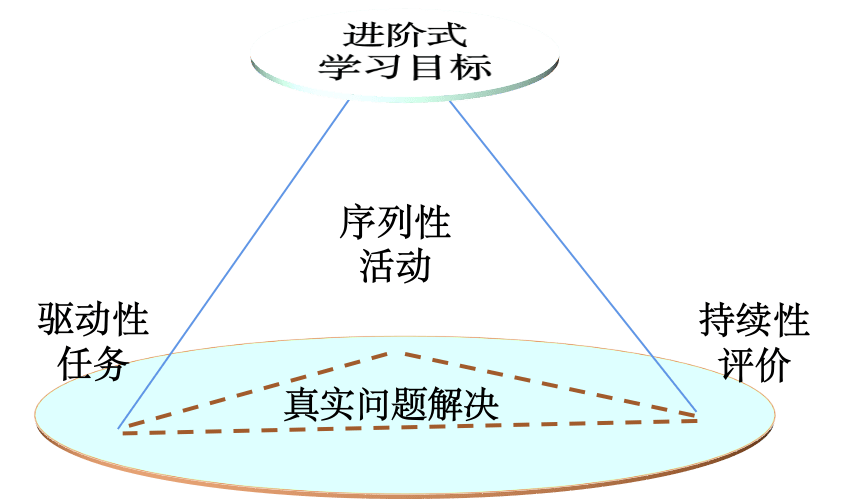

真实性任务

国内外专家研究表明,除通过读和听获得输入之外的任务,均可称为真实性任务。反之,满堂灌式的输入性学习任务并非真实性任务。课堂应重视输出,真实性任务要在课堂中实现真实学习,采用问题引导式、任务驱动式、项目推进式,始于问题、终于问题。

此类真实任务具备以下特征:其一,必须有真实情境;其二,需覆盖课程双基,并综合运用双基做事,不可脱离双基;其三,要有生成性成果,即经过思维加工的输出产品;其四,需破解分任务与子任务,即新课标所倡导的课程内容结构化。

结构化活动

运用真实任务或真实问题,可围绕大问题组织结构化课程,将大任务分解为分任务、子任务,在子任务关键知识点处转化为学习活动,让学生在做中学、用中学。如此课堂可实现少即是多的精细课程观,使结构化落实于课堂。

以小学普通计时法和二十四时计时法教学为例,常规教学是先复习普通计时法,学习二十四时计时法,掌握两者关系与转化后做题,属于标准的双基教学。若转化为始于情境问题、终于情境问题,双基因解决问题而学习,学完双基马上用于解决问题,构成课堂总分总结构,真正落实问题教学、任务驱动与项目推进。

新知建构难度较大,需结构化、搭建支架,实现学科实践,发挥教学评灵魂四问的作用。新知建构服务于迁移运用,课堂应合理分配时间,2/3 用于新知建构,1/3 用于迁移运用,解决学与用的问题,提升成绩。

实现新课堂的“学用评一致性”

课堂处处需评价。课堂导入阶段,对情境、学以致用目标及质量标准进行评价。新知建构需结构化组织,搭建大、小支架,利用小提示、小情境、小表格辅助真实学习,同时借助口语评价、诊断性评价与支架性评价量规,帮助学生克服学习困难,监督学习过程。

要做到不为中考、高考而教学,而是运用双基解决实际问题,实现学有所成、学以致用。评价应以用促学、以用促评,课堂总结今日所学及明日应用,实现知识迁移。作业设计包含低阶目标作业(双基)与学以致用的迁移目标作业,实现对作业而非对人的评价。课后作业用于学生检验本节课学习效果,改变传统机械海量作业模式。

此类课堂是素养迁移教学,核心是以终为始、以始为终原则。教学评一体化在学生层面与新课堂层面体现为学用评一致性,即学双基、用双基、以评促学、以评促用,三者围绕目标展开。下图示诠释了教学评一体化基本内涵:为什么学(目标)、学什么(任务)、怎么学(方法)、学到什么程度(评价)。

课堂教学需面对、发现并解决问题,仅依靠经验难以应对课堂困难。只有深入研究教学理论,回归教学本质,才能找到构建新课堂与核心素养课堂的策略方法。

教学评一体化的灵魂四问:为什么学、学什么、怎么学、学到什么程度,是课堂教学基本原则,贯穿双基、三维时代、核心素养及新课标阶段,是课堂教学的根本与本质。当下的项目化学习、跨学科学习、大单元教学,均需将教材转化为课程,促进学生深度学习。素养课堂的关键在于迁移运用,即学以致用,以此破解课堂难题。

来源 | 第二届教学与评价峰会

责编 | 婉月

审稿 | 安迪