风雨天涯梦——《袁保龄公牍》发微

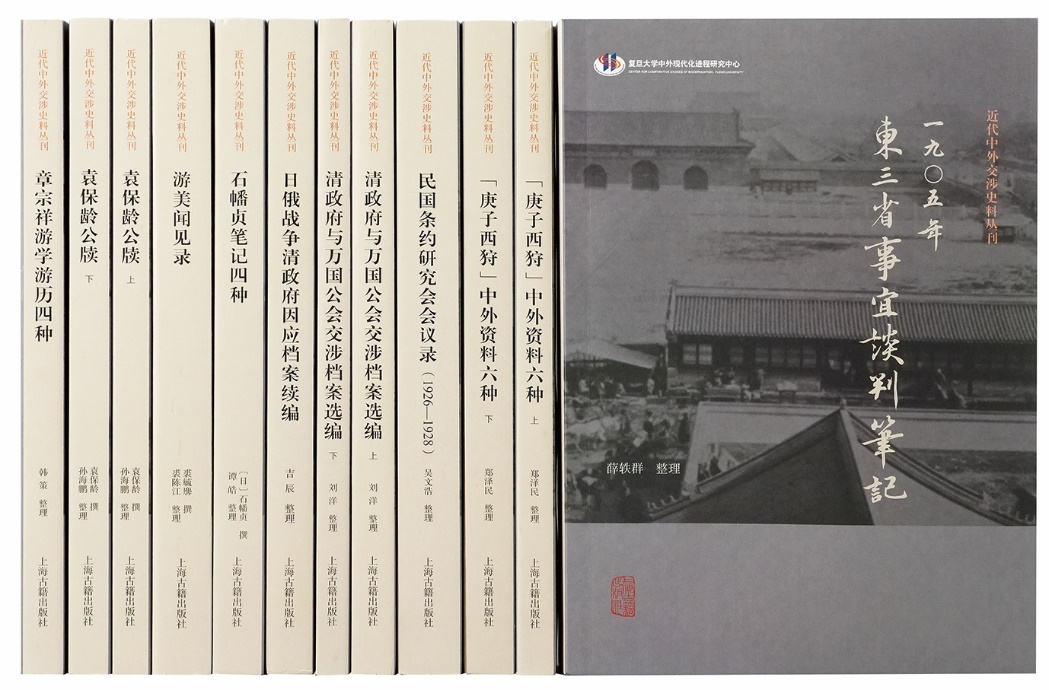

近世海通以来,中外关系变化,新增诸多“交涉”之政,“交涉”之学遂而勃兴,同时也产生数量庞大、性质各异的“交涉”相关文献史料。在近代中外关系文献的整理与利用方面,经数代学者辛勤耕耘,积累丰厚,而今人揆时度势,再辟蹊径,犹可追迹前贤,后来居上。由复旦大学中外现代化进程研究中心组织,戴海斌、张晓川执行主编之《近代中外交涉史料丛刊》,继五年前刊行第一辑十种(上海古籍出版社2020年),近日又推出第二辑十种(上海古籍出版社2024年),参与《丛刊》工作的整理者多为国内外活跃在研究第一线的高校青年学者,大家都认为应该本着整理一本,即深入研究一本的态度,在工作取向上表现为整理与研究相结合,每一种资料均附有问题意识明确、论述严谨的研究性导言,这也成为本项文献工作的一大特色。今次择其数种,由整理者自述心得,就各类型文献的特色及其史料价值,予以绍介说明。本文为该系列推送的第四篇。

《近代中外交涉史料丛刊》第二辑,上海古籍出版社2024年

1889年10月11日《申报》刊登袁保龄去世,灵柩自天津起运回陈州的消息:

直隶候补道总理海防营务处袁子久观察因病逝世。筮期本月初四日举襄扶柩回籍,丧仪并不煊赫。除平常执事外,计衔牌数对,有奉旨入城,奉旨照军营立功后赐恤等字样。灵船停泊茶店口火神庙前,护以炮船两艘云。

在并不煊赫的丧仪之后,由两艘北洋炮船护卫袁保龄棺椁自海路返回陈州,这也许是对袁保龄夙著勋劳的慰藉。在此后的40多天,11月28日,袁世凯自朝鲜发回家书,其中写道“四叔大人灵柩已抵陈,大事了已太半,弟心事亦稍减”。也就是说,袁保龄灵柩在此时已经抵达陈州袁氏墓园,与其兄袁保恒之墓相伴,安葬在其父袁甲三墓地之侧。此刻居于朝鲜的袁世凯正是崭露头角之时,风势颇盛,两次家书中以“心绪大乱”“大事”来表达其对四叔父袁保龄去世的哀痛之情,袁保龄在其心目之中具有无可替代的位置。

1911年7月11日《申报》登载了以下消息:

五月初三日(中略)又奉谕旨。都察院代奏河南京官吏部右丞孙绍阳等呈称,已故道员袁保龄勋勤卓著,遗爱在人,恳请宣付史馆立传一折。袁保龄生平事迹著宣付史馆,附列袁甲三传后。钦此。

李鸿章在光绪朝为袁保龄请恤的内容得以实现,而孙绍阳在宣统朝为袁保龄请求将事迹“宣付史馆,附列袁甲三传后”,并未得以实现,及至民国时期开始编纂《清史稿》《清史列传》等在内的诸多人物传稿中并未载有袁保龄传记。从此,袁保龄的名字开始隐没于近代历史的汪洋大海之中。

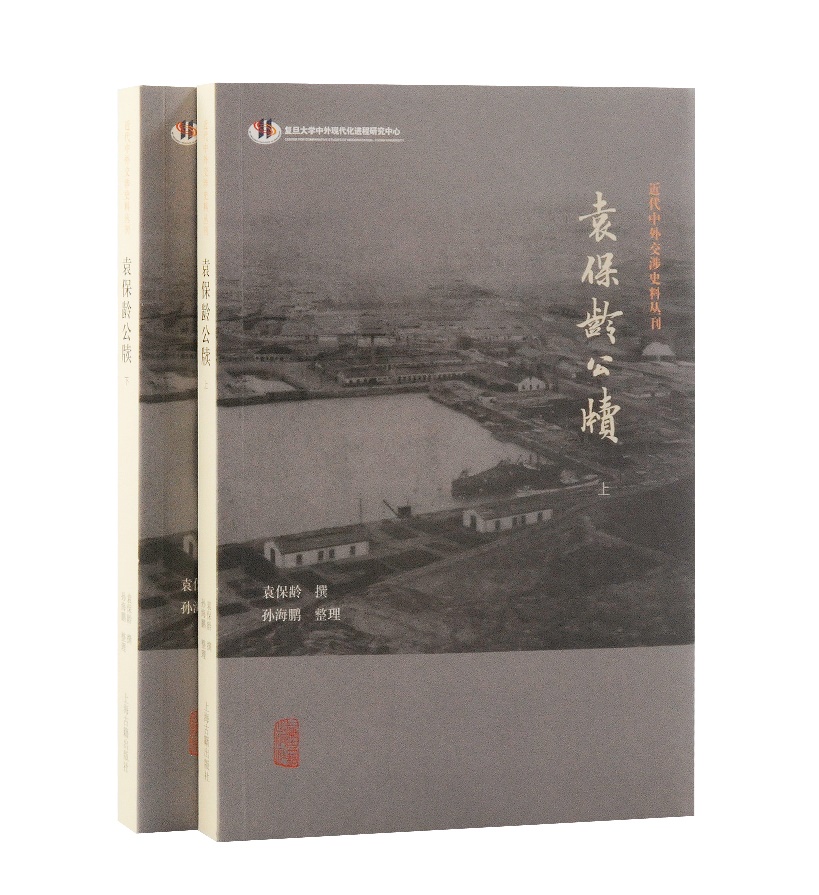

袁保龄著,孙海鹏整理:《袁保龄公牍》上下,上海古籍出版社2024年

一、袁保龄其人其事

袁保龄,字子久,一字陆龛。河南项城人。道光二十一年(1841)正月生。父袁甲三,字午桥,道光十五年(1835)进士。以漕运总督病卒于陈州,谥端敏。兄袁保恒,字小午,道光三十年(1850)进士。光绪二年(1876),调刑部侍郎。次年,河南大旱,保恒受命襄办赈灾事务,遂因感染时疫遽卒于赈所,谥文成。族兄袁保庆(1825-1873),字笃臣,咸丰八年(1858)举人。同治十二年(1873)卒于任所。

袁保龄(1841-1889)

光绪七年(1881),六月,直隶总督李鸿章以袁保龄“谙习戎机,博通经济,才具敏捷”疏调办理北洋海防营务诸差。光绪八年(1882)十一月,受命赴旅顺口督海防工,兼办水陆军防务。

光绪九年(1883),与毅军统领宋庆、天津镇总兵丁汝昌、津海关道周馥、北洋沿海水陆营务处道刘含芳、德员汉纳根等人察勘妥筹,次第兴作。自此,于旅顺口开山浚海,垒台设炮,工大费巨,艰苦卓绝。中法战争期间,兴筑炮台,自天津架设电报线缆至旅顺,联合水陆诸军备战。光绪十年(1884),十一月,朝鲜发生“甲申政变”,袁保龄于旅顺口审时度势,筹济策应。李鸿章奏派袁保龄从子世凯驻朝鲜,总理交涉通商事务。光绪十一年(1885),旅顺口兴建海防工程次第竣工,凡军械库、陆军药库、水师药库、子弹库、煤库、粮库、官兵住房等库房工程,电报局、鱼雷营、水雷营、水陆弁兵医院等局营工程,旅顺口诸要塞黄金山、崂嵂嘴、威远、蛮子营、母猪礁、馒头山等炮台工程渐次竣工,海防工程初具规模。是年八月,庆军移防至金州大连湾及旅顺口地区,自此,旅顺口陆军有毅军四营、庆军六营、护军两营等驻防。

光绪十二年(1886年),三月,与洋员善威就船坞施工用料、购置设备、工程进度等事发生争执。十月,受命与法商德威尼展开旅顺口船坞第二期工程谈判,是月下旬,与周馥在天津北洋行辕就法商包造旅顺口船坞二期工程之事签字画押,猝发中风,左体偏瘫。光绪十五年(1889),二月,张佩纶来访。七月,病卒于天津寓所。十月底,归葬陈州。李鸿章奏请照军营积劳病故例优恤。诏从之,赐祭葬,赠内阁学士。

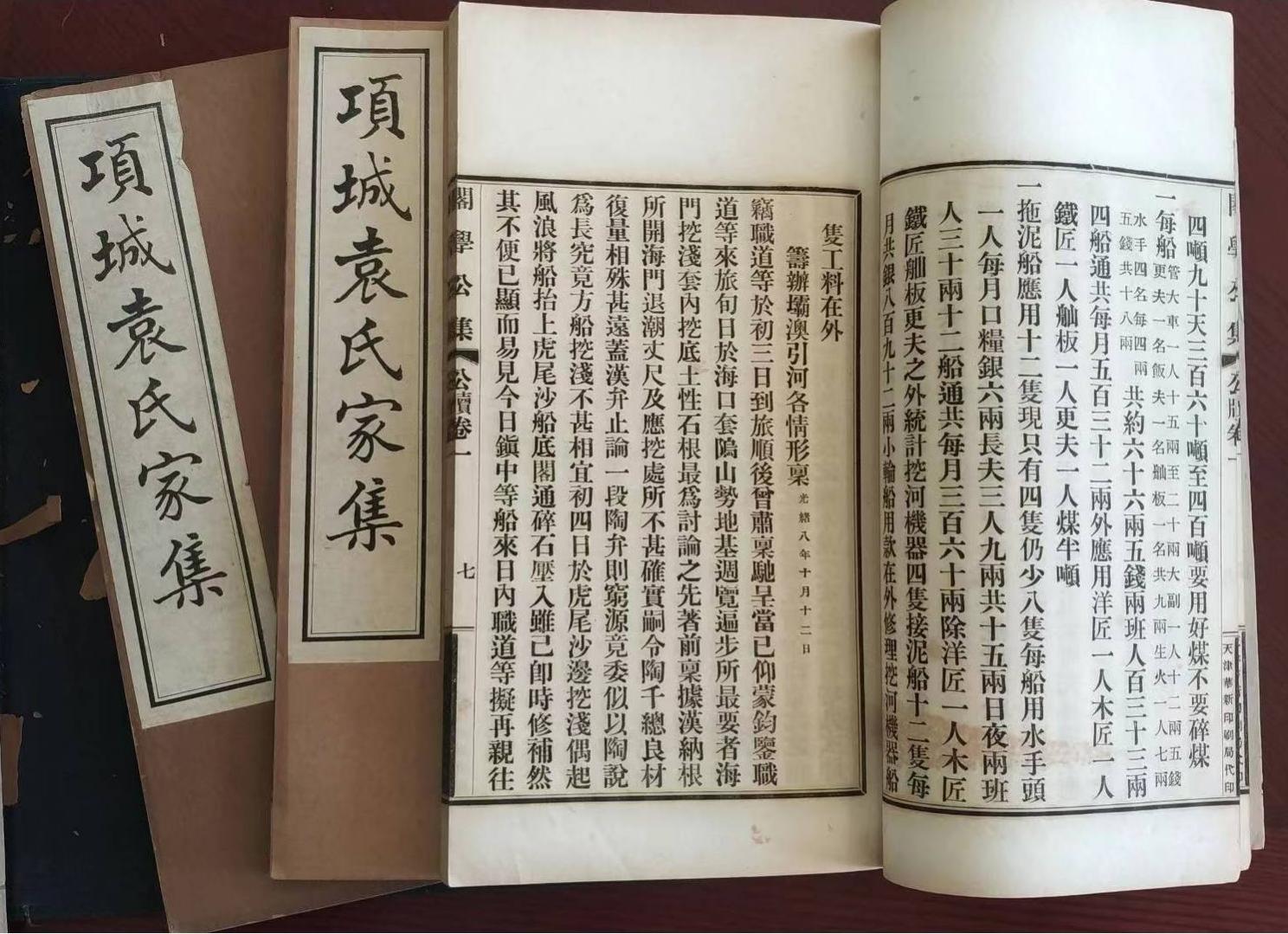

袁保龄去世之后,其生平经历已经成为了文献中一行行文字。至光绪三十年(1904),袁保龄第六子袁世传决定编纂《项城袁氏家集》,自此将袁甲三、袁保恒、袁保庆、袁保龄等人的部分文献编纂成集。聘请丁振铎、陈善同两位进士担任总纂,并且约请同为进士的顾祖彭等人担任校对。袁世传敦请丁振铎等人为编辑《项城袁氏家集》,历时八年方才告成,有皇皇56册之巨。作为《项城袁氏家集》中卷帙最多的部分,袁保龄《阁学公集》保存了较多与旅顺口海防建设有关的文献,当此书刊成之时,距离袁保龄去世已有二十余年。

袁保龄《阁学公集》共20卷,包括卷首一卷、公牍十卷、书札四卷、书札录遗一卷、文稿拾遗一卷、诗稿拾遗一卷、雪鸿吟社诗钟二卷。

袁保龄《阁学公集》书影

公牍十卷中收录自光绪八年(1882)九月十九日始,至光绪十三年(1887)十月二十日共计231篇公牍。内容中除少数几篇是向张树声禀报之外,其余均为向李鸿章请示汇报旅顺口澳坞工程进展情况以及北洋水陆军防务事宜。公牍涉及到旅顺口港口系列工程项目预算、签订合同、施工、验收、维护,从国外采购新式机器、武器的配置、使用,洋员交涉与中方施工人员管理,北洋船舶及施工物资调度调拨等内容。

袁保龄公牍十卷非常集中地呈现出袁保龄在旅顺口海防营务处工程局任总办时期的事功,将公牍与书札及《袁氏家书》中的相关内容对读,能够比较详尽地展现出彼时旅顺口兴造营建过程以及袁保龄的个人理念,同时,围绕着旅顺口海防工程建设这一主题的展开,袁保龄与李鸿章、张树声等主管上司,与李鸿藻、张佩纶、章洪钧、张之洞等师友,以及和周馥、刘含芳、丁汝昌、汉纳根、瑞乃尔、善威等人就海防建设协作与沟通等问题,庶几构成了一张光绪八年(1882)至十三年(1887)之间北京、天津、山海关、营口、旅顺口、大连湾、威海卫、烟台,甚至包括朝鲜马山、平壤等地在内的错综复杂的北洋网络图。另外,袁保龄任职旅顺口海防营务处期间,适逢朝鲜发生壬午、甲申两次事变并且与中法战争纠缠于一起,以袁保龄为核心的旅顺口海防营务处因应突发事件的全过程,在《阁学公集》中有比较详尽的叙述。

1984年,台北文史哲出版社出版了王家俭所著《中国近代海军史论集》,是书收录了《旅顺建港始末(1880-1890)》一文。2008年,此文作为《李鸿章与北洋舰队:近代中国创建海军的失败与教训》中的第六章《军港与基地的建设》第一节部分,由三联书店出版。两篇文字内容略有修改。王家俭在文章中详尽讨论了旅顺口建港过程,尤其是以《阁学公集》中公牍、书札部分为主要文献,第一次比较全面地论述了袁保龄及其团队在旅顺口海防建设过程,客观公允地评价了袁保龄的历史贡献。1991年,上海交通大学出版社出版了姜鸣所著《龙旗飘扬的舰队:中国近代海军兴衰史》,此书出版二十余年以来,经过作者多次补充修订。其中多处涉及袁保龄之事,与王家俭不同之处在于,姜鸣将袁保龄置于更为广域的近代历史范畴内展开讨论,尤其是在“二李一张”之间,即袁保龄在李鸿藻、李鸿章以及与张佩纶之间所充当的独特角色进行了讨论。自此,袁保龄再一次进入近代史研究者的视野。

袁保龄公牍问世一百多年以来,迄今尚未有一个完整的整理本,偶尔为学者所征引,也仅限于某个有限时段或者地域,大抵将袁保龄锁定于旅顺口海防建设时期(1882-1887),尤其是局限于后期船坞工程。这无异于以管窥豹,作为北洋水师前期建设群体之一的旅顺口海防工程团队主要领导者,同时作为北洋水师前期防御体系构建的主要参与者,从这两个角度讲,对袁保龄个人经历及其事功的研究无疑是缺失的。

二、袁保龄与旅顺口海防建设

1882年11月11日,袁保龄从烟台发出《暂借小轮应用并请饬坞赶造禀》:

窃职道等于九月二十八日叩辞,敬聆钧训后,于二十九日带同在事员弁并邀同汉随员纳根等乘丰顺轮船,三十日卯刻开行。仰蒙宪台福庇,波平浪静,驶抵烟台。现经换坐超勇快船,定于初二日卯刻开行赴旅,一切情形容俟到旅后续禀。

此时,袁保龄即将迎来一个前所未有的历史时期——“是年冬,赴奉天旅顺口督海防工,兼办水陆军防务” ——全面接收旅顺口海防建设工程。在家书中,袁保龄不无得意地表达了自己此刻宏图初展的心境,“初三早九点钟至旅顺,停泊口内。沿途微风不动,波如镜平。初次泛海,仰荷神庥,差以自慰。轮船不遇风,行大洋中,鼓轮破浪,亦真人生一壮游也”。并计划在两天之后“开轮周历小平岛、搭连湾、威海卫各海口,周览形势”。 在此之前,袁保龄曾经受李鸿章委派“奉檄履勘沿海,通筹形势”,认为旅顺口“跨金州半岛,突出大洋,水深不冻,山列屏障。口门五十余丈,口内两澳。四山围拱,形胜天然,诚海军之要区也。于此浚浅滩,展口门,创建船坞,分筑炮台,广造库厂。设外防于大连湾,屯坚壁于南关岭,与威海各岛,遥为声援。远驭朝鲜,近蔽辽沈,实足握东亚海权,匪第北洋要塞也”。其赞同李鸿章所确定的在旅顺口营建海防基地的方略,虽然对旅顺口一地自然地理条件做为重要考量,但是袁保龄比较清楚水陆联防的重要意义,且不囿于法侵朝变之一时,也不局限于旅顺口、威海卫两地北洋海防要塞,其将眼光拓展至东亚地区,尤其是袁保龄对“海权”的认知虽然并不十分明确,却也难能可贵,不能说是卓识,而远见尚是具备的。所以袁保龄在初到旅顺口不久写给李鸿藻的书札中说:

保龄于九秋之末,航海过烟台,十月初至旅顺。此地形势,负山面海,可战可守,若经营巩固,则北洋水师方有归宿,与登州附近各岛为犄角之势,以固津沽而卫畿辅,固不特辽沈屏蔽。通筹应办各工,由筑坝而浚澳,而船坞,而大小炮台以及疏鬯海口,建库储械,布设水雷,联外防于大连湾,屯坚垒于南关岭,用帑当在三百万,每岁举五十万为之六七年,或略有可观。

袁保龄在写给多位友朋的书札中均有过类似表述,不难看出其勃勃雄心。其核心内容可视之为在兴办旅顺口海防诸项工程同时,侧重于水陆联防,并将此时尚是大海荒山,人烟稀少的旅顺口视为新生城市,开始投入大量帑银及人力物力,聘请洋员为顾问,浚海开山,购炮练兵,“至是规划建筑”。这可以理解为袁保龄对旅顺口一地包括海防建设、民生建设等内容在内的总体建设规划,此后5年时间里,袁保龄也一直按照这一规划设想,在中外僚员及毅军、庆军、护军等驻兵配合下展开了前所未有的大规模海防工程建设。

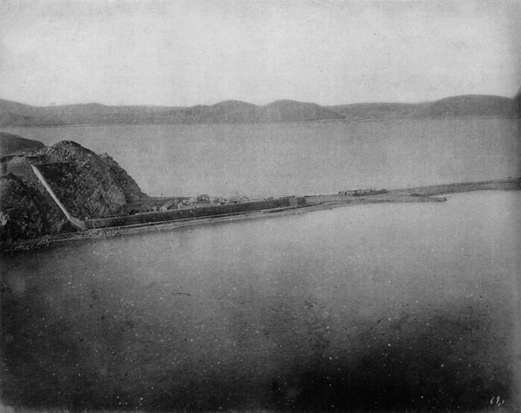

旅顺口老虎尾半岛西人字墙防御工程

袁保龄自光绪八年十月初三日(1882年11月13日)清晨抵达旅顺口,至光绪十二年九月二十二日(1886年10月19日)在天津节署突然发病,旋留养于天津,前后总计5年时间。在此期间,“旅顺建港的诸多重大工程,皆于其手中先后完成。由于工大事繁,不论在人事、经费与工程技术等方面,均曾遭遇到无数的困难,卒赖其赤忱、定见与魄力,始得一一克服”。 王家俭对任职旅顺口营务处工程局期间的袁保龄的这一评价颇客观公允。

袁保龄接管旅顺口海防建设之后,可将之分为三个阶段,第一阶段从光绪八年(1882)初冬开始,方兴工建设的船坞辅助工程拦海大坝、石备坝等工程因中法战争而暂时停止。第二阶段是从光绪九年(1883)至光绪十一年(1885),由于需要防御法舰北上,而转为全力以赴修建黄金山、崂嵂嘴、老虎尾等炮台和鱼雷营、水雷营、电报局等工程次第完工。第三阶段是从光绪十二年(1886)初开始至是年十月袁保龄发病为止,这一阶段主要是船坞建设工程,而此工程前期由袁保龄指挥施工,善威襄助,由于施工材料、技术等原因,袁保龄与善威之间发生争执,无法顺利施工,后期则与法国商人德威尼谈判,拟包工给法商,所以船坞工程并未取得实质性进展。

旅顺口自然地理条件优越,战略位置重要,而气候条件恶劣,加之人口稀少,各种资源均为匮乏,食物药物、建筑物资、施工劳力严重稀缺,这对满怀信心初到旅顺口的袁保龄来说是前所未料的,其在给吴重熹(1838-1918)书札中不无担忧地写道:

不学之身于土木会计均非夙习,加以停泊铁舰、修建炮台,半须参用西法,与各项工程迥别,绝无轨辙可循,不知将来如何陨越。夙夜惴惴,若临渊谷,公爱我深,其何以教我?

包括坝澳、船坞、炮台、厂房等工程以及枪炮、艇船、鱼雷、水雷等科技技术在内,袁保龄对此几乎一无所知,因而其所面临的情况更加严峻。旅顺口海防营务处工程局先后从德国购买了大量机器及武器装备,在挖泥疏浚海澳、营造水雷营、鱼雷营和诸多炮台过程中,袁保龄需要借助于外籍顾问及其他工程技术人员。

旅顺口海防建设工程中,港口修建费用达到二百余万两白银,炮台、营垒、厂房及枪炮、鱼雷、水雷等配套设施和武器装备费用达一百多万两,总体花费超过三百万两白银。

船坞工程为旅顺口海防建设核心工程之一,施工难度高,可资借鉴的施工经验少,工程浩大,花费甚巨,且时间紧促,不容再为拖延。面对如此艰巨的施工任务,作为主其事的袁保龄事无巨细,凡建坞工程中的一切施工规划、财务预算、添购机器、人事协调、监理施工、沟通外员、物料调拨均需要其精心考量,每事具禀,逐一落实。而且需要随时和位于天津的水师营务处、海防支应局、军械局、机器制造局、大沽船坞等衙门的主要官员汇报工程进度,协调人员配备,沟通器械有无,呈报禀牍,申请款项,核算报销,往来公牍不断,身为旅顺口营务处工程局总办的袁保龄所面临压力之大可想而知,“所盼楼船奋武,横海宣威。焉得如李壮烈者数人而与之纵驰渤海乎”。袁保龄不辞辛劳,苦苦支撑。袁保龄素以办事“得力”著称,谨慎敦厚,勤勉踏实,老成持重,辛苦异常,从光绪九年(1883)至光绪十一年(1885),是袁保龄一生中的高光时刻,几乎没有闲暇之时,这一期间,袁保龄主要事功是围绕着工程与布防展开。

袁保龄并不排斥西学,但是由于其身处时代与从学经历,对西学并没有系统了解,形成认知空白。揣摩洋员意图,分析审核施工方案,对于这位科举出身的官员来说无疑是困难重重。光绪十二年十月(1886年9月)开始,周馥、袁保龄、刘含芳等人着手和法国承包商德威尼进行旅顺口船坞工程谈判。也就是在此谈判过程中,袁保龄积劳成疾,突然发病。

袁保龄与北洋同僚合影

在一次一次危机发生之时,因为袁保龄的职业身份和所处的战略地理位置,责无旁贷地被卷入历史的漩涡之中,就袁保龄个人来说,其两年中所经历的无疑是宏大历史中的紧张时刻,从袁保龄的叙述角度来看,又是碎片化的,带有琐细微小的历史叙述特点,无论如何,袁保龄还是用自己的记录呈现出了并不完善的,也终究不可能完善的个人经历,此种呈现,可视为袁保龄留给后人足够广域的讨论空间。即便如此,袁保龄及其施工团队,包括为数众多的洋员在内的海防建设先行者们却开始隐入历史的幕后。这些筚路蓝缕,以启山林的规划者、建设者们,还有数以万计的夫工、士兵,这些曾经参与过旅顺口海防建设,并创造了那段被书写了的历史的人们,其所作所为,所思所感渐渐被忘却。

袁保龄是一位“中等人物”式的人物,具有显赫的家庭出身,却没有考中进士;能够独当一面,却未能成为一方都抚;游走于“清流派”门墙,却任职于“洋务派”系统之中;旧学有所积淀,思想却在新旧之间;掌管新式工程,却不通新学;做不成达官显贵,又与一介草民相去甚远,在袁保龄身上看到了各种顺风顺水的早年经历,也裹挟着后期无尽的遗憾。

袁保龄遗留下一片和海防梦想有关联的冰冷建筑。从光绪八年(1882)开始的包括海门工程、库房工程、电报局、鱼雷营、水雷营、水陆弁兵医院、炮台工程、澳坞坝岸工程等数大项工程在内的旅顺口海防工程体系建设,总耗资将近200万两白银。仅炮台工程一项,包括了黄金山炮台、崂嵂嘴炮台、老虎尾炮台、威远炮台、蛮子营炮台、母猪礁炮台、馒头山炮台等13座炮台环绕在旅顺口周边高山之巅,70余门各口径大炮拱卫着李鸿章精心设计的北洋水师“老营”旅顺口,就累计花费白银30余万两。这所有的遗产带着袁保龄及其施工团队的梦想,风雨飘摇中,一场帝国中兴的梦想,幻灭于光绪二十年(1894)甲午之役。

三、结语:风雨天涯梦

晚清两次海防筹议的时间为同治十三年(1874)至光绪十一年(1885)之间的11年。袁保龄出任旅顺口营务处工程局总办的时间为光绪八年(1882)至光绪十五年(1889)之间的8年,后3年因病休养,不再问事。将两个时间段落相叠加,袁保龄作为北洋属吏直接参与了从光绪八年(1882)至光绪十一年(1885)之间的海防筹议与海防工程实践。自光绪十二年(1886)底,袁保龄因病不能任事,直至光绪十五年(1889)病逝,在近3年时间里,正是北洋旅顺口海防建设工程验收并投入使用之时,北洋水师亦在此时成军。

由于袁保龄海防实践经历时间较短,很难将其海防思想与实践分期。事实上,袁保龄在旅顺口的海防实践正是在实验、调整、完善、总结的过程中同步完成的,具有明显的探索性和不完整性。

袁保龄是晚清以来唯一的一位将自己的海防思想与海防建设实践紧密结合在一起的官员。袁保龄既充当了海防战略规划者,又充当了海防工程建设者,他的海防思想中的危机意识、责权意识、体系意识、预见意识仍然值得当代借鉴。袁保龄始终强调海陆并重、能战能守的海防战略思想,并以一座旅顺口军港实现了自己全部的海防战略构想。

与周馥、刘含芳、丁汝昌等人一样,作为李鸿章北洋海防建设构想的执行者之一,袁保龄始终不渝地贯彻着将旅顺口一地建设成为北洋水师“老营”的设想。李鸿章先后八次赴旅顺口考察,对此一地的重要性有十分明确的认识,“窃维渤海大势,京师以天津为门户,于津以旅顺、烟台为锁钥”。 袁保龄对此认知是异常清晰并敏感的,其研究海防工程的施工细节,尽力使得旅顺口机械修配、军事配套设尽快完善——一如天津大沽,审察内外形式,调拨更多的水陆防军,建立一系列的规章制度,规范管理军火库、机械库、水雷营、鱼雷营和驻军,筹备应对随时发生的战事,以期达到李鸿章的战略构想,并能迅捷投入实战。袁保龄始终强调水师、水雷、鱼雷、炮台、陆军协同作战,互收攻守之益,这一考量是在御敌于洋面与防守于陆地的多角度设计,实际上当时旅顺口海防设施的完备程度与陆防驻军能力,尚不足以实现李鸿章、袁保龄的设想。

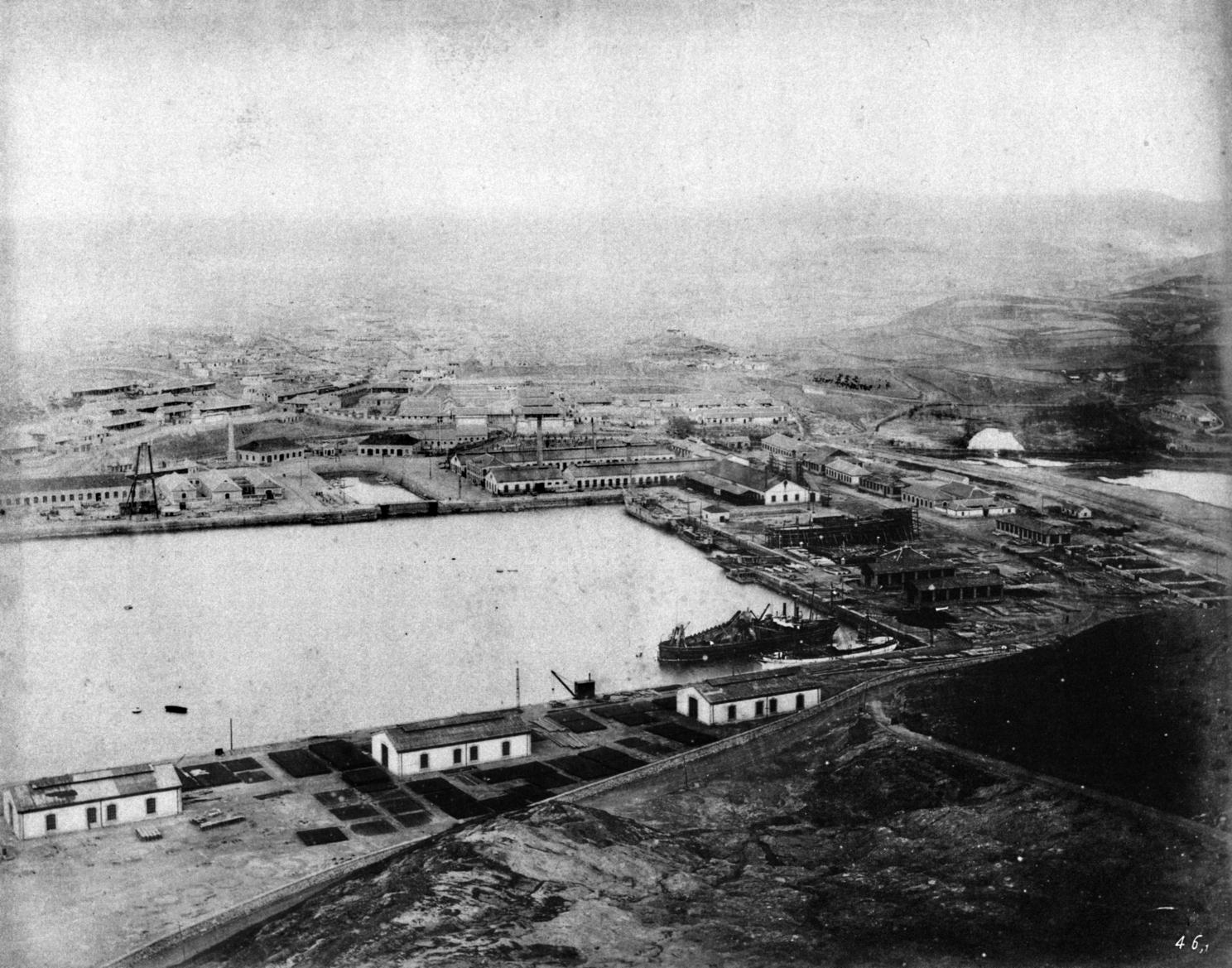

从黄金山炮台俯视旅顺口东澳与船坞

今日旅顺口

袁保龄从朝廷中枢所在的内阁,再到偏远地方所在的旅顺口,从文化地理的角度来看,是一个与中央渐行渐远的过程。与之相反,在旅顺口的袁保龄却距离世界更近,其眼界呈现出了渐次拓宽之势,从旅顺口一地出发,放眼包括朝鲜、日本、俄国在内的东北亚地区,更为辽阔的认知是在新式武器引进过程中,洋员和洋商频繁交往中的间接远望和想象。

袁保龄或许是在重新检视已然失去了的那个辉煌帝国的幻影记忆,是遗憾,也是自信,或者说是补救,以及成仁取义的价值观追求。这一点对袁保龄而言,即便是虚无缥缈的,无功而返的,也是很有人生意义的高尚举措。袁保龄一直在尝试一种可能——来自国家的诉求,来自袁甲三、袁保恒家族荣光的延续和期许。袁保龄用文字记录的是表现层面的,作为呈现层面的还原过程却需要更多的讨论。从呈现层面分析,袁保龄的人生经历集中体现在了旅顺口一地,其施工伦理,因应态度,是在李鸿章等人驾驭之下的具体实施过程,可视之为一个被操纵和压制的“中等人物”形象。在这一形象中,仰视袁保龄的上司,平视袁保龄的左右同僚,俯视袁保龄僚属及众多无名劳作者们,庶几可重现并重建其生存的历史环境。身处于中法危机、中朝危机之中的梦想者们清醒地意识到危机的存在,如何长久因应,并未作为一个问题被提出,而仅作为解决眼前问题的堵塞或者疏通方案而已。

“同光中兴”的光环之下,是四处危机的浮现,从某种意义上说,中兴是危机的梦想结局,危机则是中兴的噩梦开端,当危机在不久之后如期到来之时,例如光绪二十年(1894)及其以后的纷繁复杂事件,如一场早已预料到的狂风暴雨席卷倾泻而来,王朝的梦想者们再一次开始设想,在拒绝改变自我立场的前提下,围绕着某一利益而形成的派系集团,掌控着暂时胜利者的优先话语权,重复以往图以自强的经验与既得利益,期待“中兴”之梦往复不绝。这正如同袁保龄在写给钱应溥的书札中所说:“时政极有振刷气象,第恐文法太密,吏议太苛,庸庸者得以周旋无过,而豪杰之士终不获一有展布。天下事阽危至此,若非得奇才异能相与共治,吾恐十余年后,老臣宿将志气益衰,专靠一般精妙绝伦之小楷试帖未足当此四方强敌也”。反思袁保龄在同治末年至光绪初年这一时期的事功,建设海防之雄心壮志与畏忌朝野参劾之胆战心惊间存在着无法调和的矛盾,袁保龄很清楚终究会有一战,这一战只是时间早晚,换言之只是朝廷在面对持久以来的外来寻衅者的时候如何抉择,故此,袁保龄在与钱应溥书札中的表述不无忧愤之情,其平生功业的历史意义或许正在于此。